★ 12/22 今年最後のお出かけ ★

今年最後のお出かけは、文化学園服飾博物館のあつまれ!どうぶつの模様、丸紅ギャラリーの八幡垣睦子-古裂のメタモルフォーゼ

出光美術館のトプカプ宮殿博物館・出光美術館所蔵 名宝の競演。

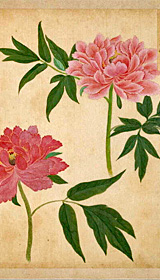

服飾博物館は、空、陸、水、想像上の動物とセクションを分けて、世界各地のいろんな時代の様々な衣装や小物が並んでました。

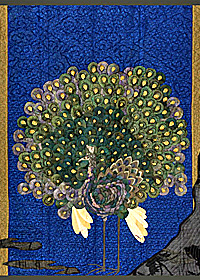

しろのお気に入りは空飛ぶ生き物。世界の皆様も鳥や蝶のように飛びたいという願望があったのでしょう、いろいろな意匠に使われてます。

野辺に遊ぶ小鳥を刺繍したロココの衣装とか、蝶柄のアールヌーボーのドレスやネックレス。グァテマラの上着にはいろんな鳥の刺繍がびっしり。

でも、飛ばない鳥の柄も人気で、クジャクはユーラシアのあちこちの衣装で、華麗に羽根を広げてました。

水では、魚は中国では「玉」と音が似てるそうで、縁起物として大人気だったとか。日本の亀や貝柄の友禅がめっちゃ細かくて美しかったです。

想像上の動物もいろいろありましたが、麒麟というのは各地で形態が違うんだなあと思いました。日本ではビールのラベルのイメージですよね。

横浜のスカジャンの製作風景のビデオが流れてて、特殊なミシンを駆使して、龍や虎や鷹をすごいスピードで刺繍してました。

もとは着物用のミシンなのだとか。すごい技術ですが、もし可能なら、着物の柄を刺繍してるところを見てみたいなあ…

撮影禁止で、ネットで画像を盗んでますが、気に入った展示物の画像が見つからないことも多く、いつもながらちょっと悲しい…

ミイラ覆い布(部分)エジプト前305-前30 袱紗(部分)日本 19世紀前半 ウェディング・ドレス(部分)イギリス1902 打掛 日本1926 護符 モロッコ20C中 鷹柄スカジャン

丸紅の展示は、江戸時代からの古布を西洋の技術でキルトに仕上げて現代に伝えるアーティストの方の作品です。

鳥の羽根や花びらを細かい布をつないで表現し、大きなキルト作品に仕上げるという、すごい技術でした。

素材も様々なものを活用されてて、古布の染色の模様や刺繍を活かしたり、ベースに蚊帳を使ったり、古い金具をポイントにしたり。

触って観賞できる小さな作品が置かれてて、絹地なので感触が良く、細かい布をたくさん合わせてるのに、全体の仕上がりがなめらかで驚きでした。

一部を除いて撮影禁止で、ネットで画像を盗みました。

神鹿(部分) 「水連」三部作中「水のささやき」 神羅万象(部分) 触れる展示用サンプル

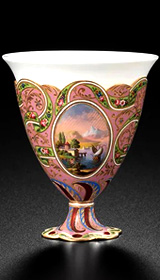

出光美術館にはトプカプ宮殿の宝物と出光ご所蔵の陶磁器がずらりと。トプカプにはむかーし行きましたが、そういえば陶磁器展示室があったはず…

でも中国や日本のものが中心と聞いて、入ってないのです。宮殿広いし、できれば東アジアより、トルコのタイルが見たくて…

その点後悔はないですが、さすがオスマン帝国のお宝。元の時代からの様々な中国陶磁器や、豪華な古伊万里がたくさん。

出光さんの所蔵品も負けずに素晴らしいですし、トルコの陶磁器の方は全部出光所蔵で、チューリップやザクロ柄の水差しとか、すごく素敵。

中国の陶器の腰掛を金具に組み込んで香炉にしたり、お碗に金具で蓋を付けたのも面白いし、中国もトルコ式の形の燭台や壺を輸出してたとか

日本の古伊万里が割れたのを、トルコ式の方法で継いでたとか、そういう文化交流も興味深かったです。

陶磁器以外にも、イスラムらしい煌びやかに金と宝石で飾った宝箱やバラ水入れ、ヨーロッパ製のトルココーヒーのカップなども美しかったです。

出光美術館には常設展もあります。陶片展示室といって、世界各地の遺跡や窯跡から出土した陶片が、ケースや引き出しにたくさん並んでます。

カイロにある遺跡からは、ベトナム、タイ、中国、日本、ペルシャ、トルコ、ギリシャ、キプロス、オランダ、スペイン、イギリスの

9〜18世紀に渡る陶片が出土してるとか。地域別に分けるとそれぞれ特色があって、これが同じ街で流通してたなんて、わくわくします。

日本では、例えば同じ瀬戸でも、窯跡や時代で少し作風が違ってて、これも興味深いです。

出光美術館はビルの建て替えでこの後数年休館されるそうです。再開後にも陶片展示室は存続していただきたいなあ。

展示は撮影禁止で、ネットで画像を盗みました。

青花燭台 中国1403-24 水晶製宝飾蓋付マグカップ トルコ16C バラ水入れ トルコ16C 藍釉多彩花卉文把手付瓶 トルコ16C後半 白釉多彩皿 トルコ16C後半-17C前半 色絵蓋付瓶 日本18C コーヒーカップスタンド ヨーロッパ19C

コロナ後は、海外ものの展覧会が減って、あっても入場料が高すぎてちょっと無理だったり、さみしいキモチになることもありましたが

それでもあちこち情報を集めて、今年もいろんな展覧会にお出かけできました。来年も頑張って面白い展覧会を探したいな。

★ 12/18 久々の御岳渓谷 ★

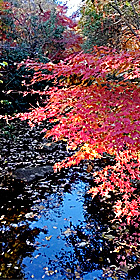

久々に御岳渓谷に行ってきました。モミジの季節はもう終わってましたが、初冬の青い空が川面に映ってきれいでした。

もうかなり寒いのに、カヌーで水遊びしてる人が結構いました。ボルタリングの人もたくさん来てましたね。

久々にエナガさんの群れを見ました。公園ではなかなか見られなくなってるので、ちょっと嬉しい。でも素早くて、やっぱり写真は難しいです…

烏骨鶏がお散歩してました。卵はよく見るけど、鳥を見るのは初めてかも。普通の鶏と見た目も違うし、とってもおとなしくてかわいかった。

ご近所にお住いの方とかで、腕に留まらせてお散歩させるんだそうです。

モミジが終わってるのに渓谷に来たのは、無人販売所の柚子がお目当て。遊歩道沿いの農家の方が、自家用のをときどき売られてるのです。

お店は日によってあったりなかったりなので、1軒目を見つけて買い込んだら、2件目の方がずっと安くて、さらに買い込み

帰りはめっちゃ荷物が重かった…。蜂蜜柚子茶を作って楽しんでおります。

初冬の多摩川 散り残りのモミジ カヌーを楽しむ皆さん エナガちゃん 白黒の烏骨鶏さんたち 柚子の無人販売所

昭和記念公園にもまた行ってきました。気になってる雑木林のモミジを見に…

モミジ…うーん、いつも一番きれいに紅葉する辺りは、やっぱり赤くならずに散り始めてました。…残念。

でも、そこからやや東側は結構色づいてました。赤いモミジの範囲が狭いので、林全体がにじむように赤く染まる…という感じではないですが。

紅葉は例年、園路の交差するあたりから始まって、そこが一番きれいで、だんだん東へずれていくので、時期的には合ってるんですけどねえ。

来年に期待…と思いたいけど、たとえもしCO2排出が収まっても、温暖化自体は当面止まらないはずで、来年も灼熱地獄の夏が来るだろうし…

一帯が紅色の灯りをともしたように輝くあの紅葉は、もう見られないのでしょうか…涙

とはいえ、温暖化で秋が長引いてるわけなので、水際などに植えられているモミジはまだまだきれいに色づいてます。

モミジって、種類もあるのでしょうが、環境で色づき方が全然違うなあと思います。

そして、温暖化で春も早くなってるので、1か月もすれば初春のお花が咲き始めるんですよね。…これも良いのか悪いのか…???

とりあえず、また年が明けたら、春の公園通いを再開するのを楽しみにしてます。

雑木林の紅葉 葉の落ちたケヤキ 散り落ちたイチョウの葉 まだまだきれいなモミジの樹

★ 12/12 最近のお出かけ ★

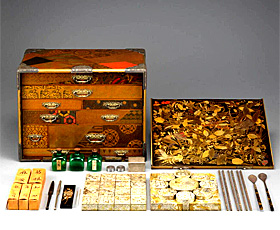

旅行記にかまけてて、書くのが遅くなりましたが、最近のお出かけです。まずは根津美術館の百草蒔絵薬箪笥と飯塚桃葉。

阿波徳島藩お抱え蒔絵士、飯塚桃葉の作品と、重要文化財に指定された薬箪笥、百草蒔絵薬箪笥と、江戸時代の本草図や博物図の展示です。

本草図を見たくて行ったのですが、もちろんそれも良かったけど、百草蒔絵薬箪笥がすごすぎて、目が釘付けでした。

表面に蒔絵で描かれた百草図も素晴らしいけど、金工がめっちゃ好み。四隅の金具や、引き出しに入っている薬用の金属製の丸型と四角型の小箱。

一寸ほどの四角の箱16個と、九曜紋に並んだ丸い小箱それぞれに、異国情緒あふれる更紗風の模様で、蝶や鳥、花や異国の果物が描かれています。

双眼鏡で眺めると、それぞれの精巧な造りや、凝った意匠がよくわかり、多彩な文様をいつまでも眺めていたい気持ちになります。

縁戚の高松藩所蔵の本草図と薬箱に描かれた薬草の比較、飯塚桃葉作の武具や印籠など、江戸時代の薬箱や博物図も興味深いです。

テーマ展示は花鳥画や鎌倉仏など。不動明王立像の小像と定慶の帝釈天立像が素晴らしかったです。根津美術館、鎌倉仏までお持ちとは…!

(撮影禁止のため、画像はネットで盗みました。)

百草蒔絵薬箪笥と内部に収められた箱など 縁戚の高松藩所蔵の衆芳画譜 飯塚桃葉作 宇治川蛍蒔絵料紙箱・硯箱

次は、國學院大學博物館の特別展「文永の役750年 Part2 絵詞に探るモンゴル襲来―『蒙古襲来絵詞』の世界―」。

Part1は水中考古学でモンゴルの沈没船を調査するお話でしたが、今回の展示は歴史の教科書でも有名な「蒙古襲来絵詞」の摸本の研究。

宮内庁所蔵の原本は滅多に見せていただけませんが、何と国内にはこの巻物の摸本が50本以上あるのだとか。今回はそのうちの2点が展示され

この日はミュージアムトークで、それぞれの摸本がいつ何を模写したものなのか等の来歴の推定や、描かれている内容の解説をいただきました。

教科書や歴史の本に載ってるのは、たいてい「てつはう」の部分で、他にどんな絵があるのかよく知らなかったので、大変興味深かったです。

文永の役で恩賞をもらえなかった武士が、鎌倉政権に交渉して恩賞をもらい、それに応えて弘安の役で活躍する、という内容だそうです。

2本の摸本の作風の違いも面白いし、モンゴル軍が肌の色や風貌が色々で、元がたくさんの民族を支配していたことがよくわかります。

巻物は2点とも3巻に分かれていて、現在の展示は1巻目。展示替えで2巻目、3巻目も展示されます。行けたら他の巻も見たいなあ。

(摸本やパネルの画像の撮影は禁止でしたので、画像はネットで盗みました。)

ウィキペディアから原本の画像、爆発しているのが「てつはう」 発掘されたてつはう不発弾 菊池神社本の摸本の2巻部分(これは解説パネルの写真で、展示は1巻目でした)

昭和記念公園にも通っております。あちこちのモミジが交代で色づいて、行くたびにどこかしら見所があります。

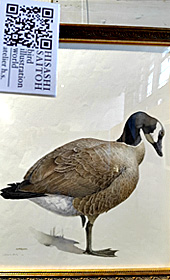

先日は、無料スペースの施設で鳥作品の展覧会+物販をやってました。イラストや一コマ漫画の原画、バードカービングなど、どれもすてき。

つい、絵葉書やら一筆箋やら買っちゃいました。宣伝QRコードを写し込めば撮影可というお店があったので、原画の写真を…

カナダガンに見えるのは、シジュウカラガンだそうです。私の大好きなカナダガンとシジュウカラが合体したような鳥がいたなんて…!!

…ただ、いつもこの時期にすごくきれいな、雑木林のモミジの色が今一つ…写真だときれいですが、実際はもっと黄色っぽいです。

これから真っ赤になるのか、それともこのまま散るのか…何しろ温暖化なので、どうなるかわかりません。

あたりの空気が紅色に染まって、ほんとにきれいなのですが…来週も行けたら行きたいと思ってます。…きれいに紅葉しててくれますように…!

昭和記念公園のモミジ 雑木林 キセキレイ シジュウカラガン

さすがにそろそろ冬っぽくなってまいりましたね。皆様もどうぞお気を付けて。

★ 12/10 北陸旅行その4 高岡 ★

金沢を観光した後、最終日は高岡に寄りました。立派なお寺があるからと勧められたのですが、お寺も良いけど街並みもすてきでした。

高岡で有名なのが、高岡大仏。高岡は江戸時代からの鋳物産業があり、大仏以下、境内にあるものは全部鋳物でできてます。

この大仏、ドラマの「まんが道」でよく出てきたのですが、いつも腰から上しか映らず、妙な構図だと思ってたのですが、理由がわかりました。

台座の下にかなり不思議な展示室のようなものが作られていて、これは藤子不二雄先生の高岡時代にはなかったようなのです。

80年代制作ですから、CGとかで消すわけにもいかなかったでしょうね。…それに、ドラマで映るには、台座の形がやはり不思議すぎ…

高岡は北陸道と北前船の航路の結節点で、一国一城令で加賀藩の高岡城が廃城になった後も、商人の町として栄えたそうです。

北陸道沿いの旧市街中心部には、当時の豪商のお屋敷が残りますが、そこから川を一本隔てた金谷町に、加賀藩が鋳物職人街を作りました。

こちらは千本格子の家並みとして、景観保存地区になっていて、古い格子造りの家々が石畳の道沿いに並んでいます。

鋳物資料館には、高岡の鋳物の歴史解説や、鋳物の製造技術、江戸時代のたたら踏みの実物大模型や、金工の工芸品などが見られます。

…ただ、この日も大雨で、ろくな写真が撮れず…千本格子の家並みはほんとにきれいだったのですが…

鋳物製の高岡大仏と仁王像 戦前の高岡大仏の写真 千本格子の家並み 鋳物資料館の加賀藩の兜の復元資料 鋳物の生活道具 化学変化による金属彩色法

北陸道沿いの山筋町には、土蔵造りの豪商の立派なお屋敷が。こちらは通り全体ではなく、保存された家がこっちに1軒、あちらに2軒という感じ。

高岡は度々大火があったそうですが、明治期の大火の後、防災のためお屋敷のほとんどが土蔵造りに建て替わったのだとか。

豪商がそれぞれに意匠を凝らして建てたため、土蔵の壁も黒や白と様々、建材もレンガや石を取り入れたりと、個性があります。

公開されてるのは菅野家住宅と土蔵造りのまち資料館。菅野家は薬屋から北前船で富を築き、維新後から現在も地元の事業家をされてるお宅。

当主がお住まいなので、旧店舗部分と座敷の一部のみ公開。店舗の脇にレンガ塀が2つ並び、奥に玄関のある造りは、類焼予防だったとか。

こちらは何というか、地元の富が蓄積された、重厚で豪華なお屋敷です。撮影可ですが、一般住宅の上雨で暗くて、良い写真が撮れず…無念!

井波彫刻の欄間は垂涎もの。部屋の照明も明治期の骨とう品。庭石は、北前船が帰りにバラスト代わりに積んできた、各地の巨石。

そして、金沢の美術館でも見られなかった、素晴らしいお宝が座敷の隅にごろごろと…!!!(写真がボケボケで、ほんとに悲しい…)

琳派の屏風、象眼細工の茶箪笥や火鉢に目が釘付け。九谷焼も豪華絢爛。ついでに、この地方特産のキラキラお仏壇も江戸時代のものだとか。

…金沢でも思いましたが、加賀のお宝は美術館じゃなくて、豪商ゆかりのお屋敷にあるのですね。…それはいいけど、もっと公開してほしい!!

土蔵造りのまち資料館は公共施設。が、地元の集会所として使われていて、見学は予約が必要です。こちらは座敷の他、住居部分も見られます。

店舗部分は展示室になっていて、番頭台がおえの間に置かれてたんですが、…たぶんこれは当時と違う配置のような…

庭も立派でしたが、雨で残念。…でも庭の奥の蔵はトタン板で囲われていて、復元に1000万かかるので当面このままとか…もったいない。

客用座敷の欄間も豪華でしたし、家族用座敷の格子窓もおしゃれ。この意匠は、香道をもじって、山筋町の各家が付けていたマークだそうです。

豪商の邸宅、菅谷家住宅 菅谷家住宅のレンガ塀 土蔵造りのまち資料館 昭和期に道路拡張で改築された家 おしゃれな仏壇屋さん 旧高岡共立銀行本店

菅谷家住宅内部 琳派の屏風 豪華絢爛九谷焼 象眼細工の茶箪笥 土蔵造りのまち資料館おえの間 床の間の飾り格子窓

最後は国宝建築のある瑞龍寺。加賀藩当主の墓所でもあります。(なぜか織田信長の墓も付いてる。)

山門を入ると、芝生を敷き詰めた広い境内に目を奪われます。国宝の山門と仏殿の組み物もすばらしいし、居並ぶ石灯篭もさすがの存在感。

法堂内部は重厚な造りで、欄間やちょっと不思議な照明器具も豪華絢爛。天井画の百花草は退色してよく見えなくて残念ですが…

入口に麒麟焼という、井波彫刻で原型制作し、高岡の鋳物で作った麒麟型の型で焼いた、大判焼きみたいなお菓子を売ってます。

実は高岡は飲食店が少なく、お寺近くの店がすでに食材終了してて、大変助かりました。立派な屋根付きベンチもあって、一息付けます。

瑞龍寺山門 山門の組み物 仏殿とその後ろに法堂 重厚な石灯篭 法堂内部 麒麟焼

大変充実した北陸旅行でしたが、…風雨が…。ネット情報では北陸の11月はすでに降水量多いようで、この雨が次第に雪に変わるのでしょうね。

紅葉はちょうど見ごろだっただけに、残念…。これは温暖化でモミジの紅葉が、冬の降水期にずれ込んじゃったためなのでしょうか???

雨だけでなく、風も強いのが辛かった。持参の折り畳み傘が壊れかけ、コンビニに飛び込んだら、「風に強いビニール傘」を売ってました。

伝統産業工芸館の和傘なら、風にも強いのかなとか、気候が厳しいから、お庭に小さな自然を再現して楽しんでこられたのかとか、考えました。

あと、金沢には観光客がいっぱいでしたが、高岡はちょっと寂しい感じで、美しい家並みをもっとたくさんの人に見ていただきたいなあ。

金沢のお庭文化と、高岡で見たお宝の数々が心に残る、北陸旅行でした。

★ 12/8 北陸旅行その3 ★

金沢旅行のその3は、出会った古建築や街並みなどを…。金沢は戦争で焼けなかったためか、古い建物があちこちに見られました。

まずは何といっても武家屋敷街。景観保存地区に一歩足を踏み入れると、ほんとに時代劇のセットかと思うような、美しい土塀の家並み。

通りは細くて、ところどころ折れ曲がっているのは、市街戦を想定していたためなのか、単にお屋敷町とはいえ住宅街だったためなのか…

写真は武家屋敷跡野村家のものですが、同じような立派な門があちこちにあり、前庭や植木がきれいに整えられています。

ショップ等になっている建物もある一方、復元保存して公開している建築もあちこちにあります。

足軽資料館は下級武士の住まいを武家屋敷街に移築したもので、なんと無料で、足軽の生活やお仕事が学べます。

質素ながら、座敷(客間)には床の間もあり、接客部分は武家屋敷らしい造り。(お庭もありますが、雨で見られませんでした)

台所のかまどや流し、屋根裏の物置なども大変興味深いです。でも家族で暮らすにはやはり窮屈そうで、上級武士のお屋敷とは全然違います。

お住まいだった足軽は飛脚だったそうで、公文書の移送が業務でしたが、こういうのも江戸後期には民間委託されたとか…(ありがち)

武家屋敷街の土塀 武家屋敷街の水路、大野庄用水 野村家の門 野村家のお屋敷の縁側 足軽資料館の玄関の間と座敷 茶の間 あま(屋根裏物置)とはしご

金沢城は一時大学のキャンパスになってたそうですが、今はいろいろな建物が復元されてますし、オリジナルの建築も保存されてます。

江戸からの建築物は、兼六園側の入り口である石川門、武器倉庫だった鶴丸倉庫、三十間長屋(長屋は住居ではなく、長い櫓という意味)。

城跡は公園になっていて、一部を除き無料。土塀の実物大模型とかも興味深いです。軍用施設だった洋館もありました。

赤レンガの県立歴史博物館ももとは軍用倉庫だったとか。県立美術館の別館は将校の邸宅、国立工芸館も軍司令部の移築建築。

軍関係の洋館が多いのは、金沢って戦前は軍事拠点?それとも、戦争で焼ける前の地方都市って、どこでもこんな感じだったんでしょうか…?

ともあれ、歴史博物館の展示は面白かったです。先史時代からの地域の通史、特に加賀藩の歴史は詳しく学べます。

江戸時代の屏風絵から、町の通りを模型に作ったり、大名行列を人形で再現したり。兼六園の精巧な模型もあって楽しかったです。

金沢城石川門と堀にかかる橋 鶴丸倉庫 三十間長屋 県立歴史博物館 博物館内部 江戸時代の犀川大橋付近 北前船模型

老舗記念館の建物は明治初期の豪商の薬問屋の建物を移築したもので、1階に店舗や座敷などが復元されてます。

「おえの間」というのは、店舗の裏側の客用の玄関ホールで、高い天井に驚きます。(ひな壇の加賀てまりは展示品です。)

書院の間の床の間の脇の付書院が、とってもおしゃれでした。ここで当主が読書や書き物をされてたんでしょうか。

金沢市の旧市街からやや外れて、江戸から続く茶屋街が3つ残ってます。ひがし茶屋街、にし茶屋街、主計茶屋街。

ひがしとにしは、景観保存されてますが、ほぼショップやレストランでした。(早朝見に行ったので、写真ではほぼ閉まってます。)

にし茶屋街に西検番事務所という洋館があります。今は芸妓さんのけいこ場だそうですが、当時何を「検番」していたのか、名前が謎。

主計茶屋街は川沿いとその奥の露地にあります。金沢は町なかに高低差が多く、細い階段を降りると茶屋街に出ます。

ここだけは現役の茶屋が多いそうで、昼間に行ってもどこも開いてなくて、昔の茶屋街ってこんな感じか…と思わされました。

市内にはあちこちに古い建物が残っています。和風建築はよくお店になっていて、大変趣がありました。

洋館では、戦前の学校の建物が博物館に、県庁が迎賓館になってました。県庁の前の樹齢300年の2本のシイノキ、大変立派で美しかったです。

公的施設以外の洋館もあって、昔の店舗らしい建物やお屋敷などを見かけましたが、あまり利用されてなかったような…

アールデコの素敵なお屋敷を見かけましたが、きれいに保存されてるのに、人気がなくてちょっと寂しかったです。

古建築ではないですが、老舗ホテル山楽さんのカフェにお茶しに行きました。目的は兼六園の四季を描いたステンドグラス。

梅、桜、アヤメ、モミジなどの風景を描いたステンドのパネルがずらりと並び、アンティークな雰囲気がとっても素敵でした。

老舗記念館外観 店舗部分 おえの間 付書院 茶屋街近くのお菓子屋さん 旧県庁とシイノキ 山楽さんのカフェのステンドグラス

にし茶屋街西検番事務所 にし茶屋街 ひがし茶屋街 主計茶屋街あかり坂 主計茶屋街 通りで見かけたアールデコのお屋敷 町の水路と街園

武家屋敷街の水路は有名ですが、旧市街には水路が縦横に巡っているのです。街を歩くとあちこちで出会いました。

水路沿いの家や店舗には一軒ずつ「マイ橋」が架かってます。造りから見て橋は公道だと思うのですが、店舗の前だとお花が飾られたりしてました。

水路の石垣がきれいに残ってるとこも多く、庭木の枝が枝垂れかかったり、水路沿いに街園が作られてたり、居心地の良い水辺の街でした。

古いお庭だけではなく、街の公園や神社などにも古樹がたくさん残っていて、街の彩となり、歴史を思わせてくれます。

観光地には清潔なトイレが整備されてるし、無料の観光施設もたくさんあるし、バスの本数も多く、観光客には至れり尽くせり。

本当に感謝の一言ですが、能登の状況を思うと、ちょっと複雑な思いもありました。災害復興が早く進みますように…

★ 12/6 北陸旅行その2 ★

金沢へ行くもう一つの目的だったのは、工芸品。何しろ加賀百万石の歴史と、数々の伝統工芸の伝統の地。どんな素敵なお宝が…

と思ったのですが、意外にも、美術館にも江戸のお宝はそんなに多くなくて、むしろ明治から戦前までのものが目立ちました。

武家屋敷にも江戸からの所蔵品はありますが、武具とかが多く、キラキラしい九谷焼や蒔絵の骨とう品はあまり…

一番豪華なものがあったのは、老舗記念館という、老舗の伝統工芸店が自慢の商品見本や古いお道具類、伝来の骨とう品などを提供している施設。

もしかしたら、維新で没落した武家より、明治以降も続いた商家の方が、お宝を維持されているのかも…とちょっと思ったりしました。

東京から金沢に移転しちゃった国立工芸館、加賀のお宝を所蔵品に加えてるのか…と思いきや、展示されてたのは現代作家。

それもどちらかというとオブジェ系で…なんかこれも、思ってたんと違う…

でも、ガラス板に生の植物を挟んで溶かし、異物としての細かい泡で植物の形をガラスに写す…という技法の作家さんのは、大変好みでした。

繊細な野草の形が大変美しい…。押し花にするのかと思ったら、ビデオではほんとに生のまま挟んでるとか。…ちょっとやってみたいような…

武家屋敷野村家の江戸中期の重箱 県立美術館 江戸の九谷焼 山川孝次 鳥籠 明治 砺波宗斎 草花文小筥1967 国立工芸館 高橋健吾 香合空華1982 佐々木類 葉月

どちらかというと、金沢の伝統工芸施設って、現代の工芸作家の作品を、作り方の解説などと一緒に展示しているところが多いようです。

私が行ったのは、伝統産業工芸館、加賀友禅会館、安江金箔工芸館など。国立工芸館でも漆工房の再現展示をしてました。

伝統産業工芸館は、少額の入場料で工芸技術のパネル展示の他、現代作家の作品を見られるのですが、ほぼ全部値札が付いてました。

うーん、きれいなものがたくさん見られて、撮影も可で、大変嬉しいけど、要するにここはショールーム…?

どうやら金沢では、伝統工芸の骨とう品を見せるより、現代作家さんの販売を応援することに力を入れられているようです。

工芸の技術は、誰かが購入しないかぎり続かないのですから、当然で素晴らしい方針だと思います。…ただ、思ってたんと違うなあ。

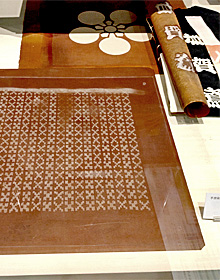

でも、工芸技術の展示は、さすがに充実してましたよ。友禅は絹糸のつくり方から詳しく解説、染物の型とかも見てて楽しい。

加賀の金箔は有名ですが、金箔って、箔を延ばすために挟む、その紙を作る方が手間がかかるようでした。知らなかった…

伝統産業工芸館の和傘 老舗記念館の水引工芸 明治の九谷 工芸菓子 華神輿 加賀友禅会館の作家物の友禅の着物(部分)

国立工芸館の漆工房の再現展示 漆工芸の道具 伝統産業工芸館ののべ引き台(繭から糸を取る道具) 型染の型紙 安江金箔工芸館の金箔を作る道具類

以前やってたぶらぶら美術・博物館の北陸スペシャルで見て、絶対行きたい!と思っていたのが金沢菓子木型美術館物館。

こちらは落雁で有名な老舗のお菓子屋さんの2階に、江戸時代からの菓子型が山のように展示されてる、素晴らしい美術館です。

広い展示室の4面に、古い菓子型や焼き印などが、重なり合いながらぎっしりと並んでます。こちらは撮影不可ですが

もう少し新し気な菓子型(それでも数十年は昔のものと思います)や、お菓子の装飾用の型紙、菓子器などの展示室は撮影可。

私、型って大好きなんです。精巧な型を一度作れば、手の込んだ作品も比較的量産可能という、合理性がすごくツボ。そしてお菓子も大好き。

しろ的にはまるで夢のような空間でした。1階のお店で落雁買いました。でも古い型での菓子製造は今はされてないそうで、ちょっと残念。

菓子型は伝統産業工芸館でお菓子特集をされてて、菓子型博物館のも並んでました。こちらでは古いものも撮影可で、大変うれしかったです。

伝統産業工芸館の古い菓子型 菓子型美術館の菓子用の型紙 菓子型 型抜きの落雁長生殿

思ってたんと違う〜〜と言いながら、結構楽しんだ加賀の伝統工芸。私には高くて買えないけど、お金持ちの方、ぜひ応援してあげてください。

あとやっぱり、菓子型素敵♪♪ずっと見たかったのを見られて、大変満足でした。

★ 12/3 北陸旅行 ★

すみません、しばらくお店を閉めて何してましたかといいますと、金沢あたりを旅行しておりました。目的は、紅葉のお庭と金沢の工芸品。

名古屋出身ですが、名古屋に住んでた頃には、金沢行ったことなかったです。北陸は、ガラスの講習会で一度行ったきり。

東京から新幹線で1本で行けるようになったはずなのですが、それでもやはり遠い…まあ、うちから東京までが遠いのも大きいのですが。

実は、行きの中央線が大変遅れて、危なく新幹線に乗りそこなうところでした。北陸新幹線、全席指定なんです。遅れたらアウト。汗…

到着したら、まずは兼六園へ。…実は翌日からあまり天気が良くないという予報で、取り急ぎ。

でもこの日だけはすごく良いお天気で、ちょうど見ごろのモミジが陽の光に映えてキラキラしてました。

兼六園、思ってたより全然広いんですね。他のお客さんが、ウォーキングに良い広さ、とおっしゃってましたが、そんな感じ。

けっこう高低差もあって、それを利用して築山からお庭を見下ろしたり、水路を流したり、変化にとんだ景色が見られます。

池もたくさんあるし、その間を水路がつないでて、滝や曲水の庭や、池に張り出した茶店、日本最古の高低差を利用した噴水まであります。

金沢は戦争で焼けなかったため、古樹もたくさんありますし、有名な桜の木や梅園もあって、春もきっときれいなのでしょうね。

観光客もいっぱい。外国人観光客もたくさんいらしてて、さすが観光都市。皆さん広いお庭を楽しんでいらっしゃいました。

外国人観光客でいっぱいの舟形東屋 曲水の庭 見ごろのモミジ

根上松 徽軫灯籠 唐崎松 海石塔と翠滝 日本最古の噴水

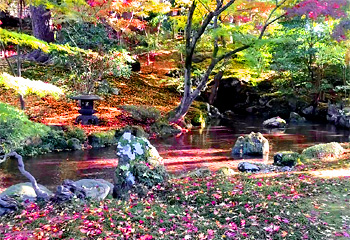

翌日の朝伺ったのが、松風閣庭園。すごいわかりにくいところにある、隠れ庭のようなきれいなお庭です。なんと無料。

加賀藩の重臣のお庭だったそうです。池の周りに美しい飛び石が配され、モミジが湖面に枝垂れかかり、水面を染めています。

泉水の水が水路を通り池に流れ込み、立派な錦鯉が群れを成し、モミジの陰にカモが泳いでます。あまり観光客もいなくて、とっても静か。

しみじみ心に残る素晴らしい場所でした。こんな素敵なお庭が無料で見られるなんて、金沢、なんて太っ腹な…!

船着き場跡近くの灯篭 湖面に枝垂れかかるモミジ 木々の根っこも良い感じ 美しい泉水 数寄屋風の建物は陶芸工房とのこと 舟泊り跡(?)と石塔

金沢城にも復元されたお庭があります。玉泉院丸庭園。…ところが、なんと元旦の地震で被害があり、危険なので立ち入り禁止…が〜〜ん。

公式サイトに書いてあったそうなんですが、全然気づいてませんでした。…ので、周りから眺めるだけ…残念。

有名な色紙短冊積石垣は、割と近くで見られます。…お庭より石垣の方が危険そうに見えるのになあ…。素人にはわからないものですね。

なだらかな池を巡るすっきりとした回遊式庭園でした。お庭、歩きたかったなあ…

金沢で有名な武家屋敷街。武家屋敷にはお庭がつきもので、公開されてる建物ではお庭も見られますし、どこも手入れが行き届いて美しいです。

武家屋敷のお庭は、中を歩ける場合もあるようですが、縁側から眺めるのが基本形のようでした。こちらは武家屋敷跡野村家のお庭。

全然広いお庭じゃないのに、中にけっこう高低差があり、庭石が複雑な構成で置かれて、その間を池が巡っています。

ステキなお庭だったのですが、この日かなりの雨で、写真がボケボケなのです…涙。

サギが1羽お庭の池にたたずんでました。スタッフの方によるとときどき来るんだとか。錦鯉は餌にならないと思うんですが、ちょっと不思議。

こちらも加賀藩重臣のお屋敷だったのが、維新後没落して家作も人手に渡り、建物部分は支藩の御用商人の豪商のお屋敷を移築したもの。

でも、お庭はオリジナルで、樹齢数百年の樹も残ってるとか。…加賀の方々のお庭への思い入れって、すごいなと思いました。

色紙短冊積石垣 玉泉院丸庭園 野村家の複雑な庭園の池を巡る錦鯉と、なぜかたたずむ1羽のサギ

最後はこちらも武家庭園の玉泉園。…すみません、この日も結構な雨の上、すごい風で、あまり良い写真がなく…

こちらはかなり広い上、高低差があり、上の庭に続く階段から下の庭を見渡せたり、上の庭の奥に茶室があったり、凝った作りのお庭です。

こちらも武家屋敷だった後、いろんな人の手に渡ったそうで、たくさんの石灯篭があるのですが、どれがいつ頃のものかはっきりしないとか。

丸かったり長かったりいろんな形の石灯篭や手水鉢が置かれていて、大変面白かったです。以来、石灯篭が気になるようになってしまった…

石灯篭や石塔の間を巡って、池に映るモミジを眺め、飛び石の階段を伝って上下の庭を行き来し、いくつもの数寄屋門をくぐり…

移り変わる景色を見ながら、ゆっくりお散歩を楽しめる、素晴らしいお庭でした。…これで天気さえよければ…涙。

数寄屋門の1つ 池の周りのモミジ 数々の石灯篭と手水鉢

ほんとに加賀の方々の庭造りはすごいです。何しろ観光都市なので、観光地には必ず公衆トイレがあるのですが

武家屋敷街のは、日本建築風のトイレを武家屋敷に見立て、周りの街園を武家庭園として造り込んでました。これが良くできててきれいなんです。

他にもあちこちに街園があったし、もちろんレストランやショップなどの前庭もすごく丁寧に手入れされてました。金沢の庭文化に脱帽。

前の雑記帳