★ 5/31 再度昭和記念公園 ★

前回お天気が悪くてうまく写真が撮れなかった、変り咲き八重ドクダミを撮るために昭和記念公園にまた行ってきました。

…天気予報が当たりにくい昨今ですが、まあまあなお天気で、ピーカンよりはいくらか涼しいし、まあよかったかなと…

お目当てのドクダミですが、いつもの群落はまだまだ見ごろが続いてました。普通のドクダミは公園中あちこちに咲いてますが

雑木林の群落に、一株八重のがありました。こちらも変り咲きが結構出てまして、ドクダミって八重になると変り咲きもよく咲くのでしょうか。

とりあえず、写真撮れて良かった良かった。以前、変り咲きの2段目のつぼみが開いてるのを見た記憶があるのですが、今年は見当たりません。

このところ雨も多いですし、2段目が咲くにしても、その時点ではきっと下のお花がしおれてるでしょうね。

写真はあげませんでしたが、葉っぱだけお花みたいに密集している部分もありました。葉っぱと花びらと新しいつぼみの分化に混乱がある模様。

遺伝的にはどういう変異なのか、どなたか研究されてないのかなあ。

派手な変り咲きもおもしろいですが、花びらが少しだけ緑色になってるのとかも、上品で素敵です。

水生園近くの変り咲きドクダミ 雑木林の八重咲ドクダミ 雑木林の変り咲きドクダミ

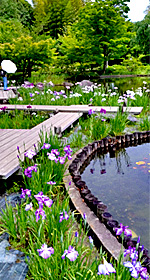

ハナショウブも次々咲きだして、ちょうど見ごろ。日本庭園の菖蒲園も咲きそろってました。

盆栽園のミニ盆栽、前回と違うバラのミニ盆栽が出ていました。こっちも可愛いなあ。バラのミニ盆栽たくさんあるのかなあ。全部見たいなあ。

ミニではないバラの盆栽もありました。こちらはお花は普通サイズからちょっと小さいくらい。こちらもきれいです。

そろそろアジサイが色づき始めてます。タマアジサイはまだ色が薄いけど、ヤマアジサイはきれいでした。

盆栽園にヤマアジサイがたくさんあるのです。どれも繊細できれい。雑木林にも咲いてました。これからいろんなアジサイが咲いてきますね。

日本庭園の菖蒲園 ハナショウブ 盆栽園のバラのミニ盆栽 ミニではないバラの盆栽 日本庭園のヤマアジサイ 盆栽園のヤマアジサイ 雑木林のヤマアジサイ

…だんだん梅雨っぽくなってきましたが、お天気の様子を見ながら、アジサイ見に、また公園に行きたいなあと思います。

…梅雨の後は灼熱の夏が来る…今年はラニーニャで去年よりさらに暑いとか…今から憂鬱です…

サギソウとかヒマワリとか、公園が頑張って咲かせてくださっても、見に行く元気が出ないかも…涙

いっそ梅雨が続いてほしいとか、つい思ってしまうしろでした。

★ 5/28 昭和記念公園 ★

こちらも旅行記で後回しになってましたが、5月になってから昭和記念公園何度か行きまして、見たお花などをまとめて…

まず、芝生広場大花壇のブーケガーデン。ひろーいお花畑にいろんなお花が次々と咲き、春の野原のような花壇の間を歩けます。

今年はネモフィラ、カモミール、ポピー、カリフォルニアポピー、ヤグルマギク、オルレア、カスミソウなどなど。

風にひらひらするポピーがきれい。なんとなくフラメンコの衣装に見えます。甘いカモミールの香りをかぐと、ハーブティが飲みたくなります。

ブーケガーデンとピンクのポピーいろいろ

花の丘は、今年はネモフィラのお花畑。丘がブルーに染まったみたいですごかったです。ここは以前はポピーが植えられることが多かったので

こぼれ種がところどころ赤い花をつけて、これが意図せず素晴らしいアクセントになってました。菜の花に続く、こぼれ種マジック!

牡丹園のボタンにぎりぎり間に合いました。ちょっとだけ咲き残ってました。あと日本庭園のシャクヤク、初めて見ました!これもきれい。

最近見たお花では、サラサウツギがきれいでした。外側のピンクが白い花びらに染まったように見えるのが、大変美しいです。

盆栽園のミニ盆栽にバラが出てたのですが、1㎝くらいでしょうか、すごく小さなお花が咲いて、葉っぱも小さくて、ほんとにミニチュアみたい。

お花の小さい品種のバラなのだそうですが、作り物のようにかわいくて、ドールハウスとかに置いたらぴったりだと思いました。

ネモフィラのブルーに赤いポピー 咲き残りのボタンたち 日本庭園のシャクヤク サラサウツギ バラのミニ盆栽

昨日行ったとき、日本庭園と水生園のハナショウブが咲き始めてました。お天気が悪くて、写真が暗いのですが、大きな花が華やかでした。

花木園展示棟近くの、八重咲ドクダミの群落が満開です。こちらはところどころ変り咲きのお花が出るので、それを探すのが楽しみ。

白い八重咲のお花の一部が緑の葉っぱになってるのが素敵。でも、今年はちょっと地味かなあ。

お花の間から茎が出て、またお花が咲いたりとか、かなり派手な変り咲きが出ることもあるのですが。

これもお天気のせいで、写真のピントが合わず…。晴れた日にもう一度、写真撮りに行きたいです。

日本庭園と水生園のハナショウブ 変り咲きドクダミ

ここしばらく天気が良くないみたいで…もう梅雨ですかねえ。とはいえ、晴れたら晴れたで、暑いのもつらいですし…

お天気の様子を見ながら、本格的に暑くなる前に、ちょくちょく行ってみたいと思っております。

★ 5/25 いろいろ… ★

旅行記書いてて後回しになりましたが、お出かけもしてましたよ。4月の分も合わせて、またあちこちの展覧会をはしごいたしました。

まずはサントリー美術館のコレクション展 名品ときたま迷品。

サントリー美術館ご自慢の名品と、今まであまり展示する機会のなかったちょっと珍しいモノを、学芸員のコメントもつけて展示するという趣旨。

世間的な評価にかかわらず、ちょっと面白い、物語性や突っ込みどころのあるものを並べてみようという意図かと思います。

ヨーロッパのトリックグラス(工夫しないと中のお酒が飲めないようなグラス)とか、変り簪とか、面白いものがいろいろありましたが

泰西王侯騎馬図屏風とか和ガラスとか、普通に名品も素晴らしかったです。まあ、個人的には好みに合えば何でも嬉しいんですよね。

能衣装やガレのガラス、螺鈿の聖具、装身具なども素敵でした。前期後期両方行きましたが、前期の泰西王侯騎馬図屏風が見られて良かった。

鹿型パズルゴブレット ガレ アモルは黒い蝶を追う 南蛮屏風(部分) 泰西王侯騎馬図屏風(部分) 能装束段に流水海松貝縫箔 鼈甲台三味線棹形変り簪(部分)

それから文化学園服飾博物館のオモシロイフク大図鑑。

服飾博物館さんの、服や帽子や靴やアクセサリー、バッグなど、世界各地の大量の所蔵品から、

「ながい」「おおきい」「まるい」「たかい」「おもい」などの特徴のあるものを紹介する展覧会。

乾燥して暑い地域の民族衣装には大きいものが多いようです。ゆとりのある服で体を覆うと、太陽光線や寒暖の差に対応しやすいのだか。

…スペイン旅行の経験で、大変納得いたしました。極端な形の宗教的な飾り物や、重い武具、豪華で重すぎる花嫁衣裳などは、着心地悪そう…

昔は布自体も貴重で、広げると円形になるようなスカートも富の象徴だったとか。個人的には薄い綿のながーいターバンの布がお気に入りでした。

各地の民族衣装の刺繍やビーズの装飾も大変面白かったです。ナイジェリアの藍の布の上のホワイトワークの刺繍が大変美しい…

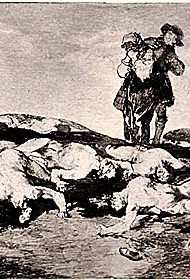

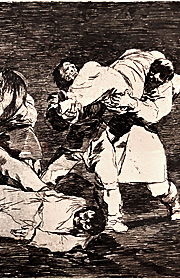

西洋美術館の真理はよみがえるだろうか: ゴヤ〈戦争の惨禍〉全場面。

ゴヤって私には謎の画家なんです。ブルボン朝の王族の肖像画とか、風刺なのか真面目に描いたのか、なぜ王族が気に入ってたのか…わからない…

でも版画や自分のために描いた絵のシリーズは興味深いと思います。特にイベリア半島戦争を描いた、戦争の惨禍はジャーナリスティックな絵で

生前発表しなかったのに、それでも版画にしているのは、この惨禍をやはり誰かに知ってほしかったのではないかと思います。

80点の連作の前半は戦闘や殺戮の場面、後半は飢餓や避難民の悲惨さ、最後の方は風刺画(これはよくわからない…)という構成で

戦闘自体は現代とは違いますが、累々たる死体や、逃げ惑う避難民、飢餓や貧困、女性への暴力は、昨今のニュースで見る映像そのものです。

半島戦争は、スペイン王室の圧政と、ナポレオン軍の暴力、イギリス軍の介入、ゲリラ戦、戦乱による飢饉が重なり、悲惨を極めたそうです。

「私はこれを見た」「このように起こった」などのタイトルは、ゴヤが実際に見た場面なのか…それなら、描かずにはいられなかったのでしょうね。

ガガラ(スカート)インド19C後半 頭飾り シリア19C末-20C初頭 カラカ(ドレス)ヨルダン1920-30 葬って、口を閉ざせ(部分) 同じことだろう(部分) そしてこれも(部分)

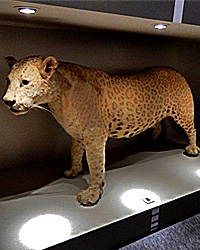

最後は国立科学博物館の大哺乳類展3わけてつなげて大行進です。

哺乳類の分類や系統樹から、種とは何か、種の系統の探求、それぞれの種の形態や生態、分化した種の拡散などについて解説されてます。

今回の監修はモグラの川田先生とクジラの田島先生。モグラが属するとされた「食虫目」は、DNA研究が進んで、いくつかの分類群に解体され

一方クジラは偶蹄目に近いとわかり、鯨偶蹄目という名前で統合されました。分類の大きな変化があった分野の専門家でいらっしゃるわけですね。

ので、もう少し分子生物学的な展示があるかと思ったのですが、やはり標本展示による形態学的な共通点や違いの展示が多かったです。

大陸の移動によって、種が拡散し、現在別の大陸にいる生物が、近縁だったりするのを、アニメーションで説明してるのはおもしろかった。

展示中央に様々な哺乳類の標本や骨格展示が並び、フォトスポットになってました。再発見されたニホンオオカミのはく製も人気。

個人的にはレオポンの展示が興味深く…ライオンとヒョウだけじゃなく、レオポンとトラを交雑させようとしてたとか…

貴重な実験といえばいえますが、昔の動物園って、けっこうとんでもないことをしてたんだなと…

当日は川田先生のギャラリートークがありました。お客さんとの質疑応答も楽しかったです。

企画展知られざる海生無脊椎動物の世界は常設展のチケットで見られます。

動物34門のうち、脊椎動物門を含め32門が海に生息してるとか。小さくてあまり有名でない生物も含めて、写真や標本で解説する展示です。

31門中、生物の本などで名前を聞いたことがあるのは1/3くらい。有輪動物門とか、箒虫動物門とか、聞いたこともない名前…

でも写真で見ると、けっこう色もカラフル、形も不思議で、興味をひかれます。展示室前の広場に、写真付きの巨大な系統樹が描かれてます。

海中での小動物の生活の展示では、繁殖方法が面白かった。クラゲやヒトデの分裂や、ホヤの群体、ミドリシシス(環形動物)のストロンとか。

人とのかかわりのコーナーでは、地域によってけっこういろんなものを食べてるんだなあと…。あと、寄生虫の展示はちょっと怖かったかも。

哺乳類大行進 レオポン 鯨偶蹄目骨格標本 川田伸一郎先生ギャラリートーク 分裂・再生途中のヤツデヒトデ 食材の海生無脊椎動物

科博と西美は撮影可、サントリーは一部撮影可、服飾博物館は撮影不可でした。

サントリーはちょっと暗くて、結局、服飾博物館とともに、ネットで盗んだ画像を使っております。

実は、昭和記念公園も何度か行きましたので、こちらも後日まとめて書きたいなあと思います。

★ 5/22 いろいろ… ★

スペイン、ポルトガルに行くにあたって、歴史について調べようとしたのですが、スペインの場合、カトリック両王と大航海時代、

あとはベラスケスとかゴヤとか絵画関係の本しか見つからず…ポルトガルはさらに書籍が少なく…

そんな中で図書館で唯一見つけたのがこちら。イベリア半島各国の国王を編年で年代記風にまとめてあります。

同じ著者の方のこちらもすごく助かりました。アルハンブラって、写真集や伝説は書籍がたくさんあるけど、

歴史についてはこれしか見つけられませんでした。あとは、これらに出てきた王様の名前をウィキペディアで調べたり…

ポルトガルは、前にもご紹介したこちら。震災の話も大変面白いですが、リスボン近代の通史としても興味深く、おすすめです。

テレビ番組は、アルハンブラについてはいくつかありまして、こちらが一番役に立ちました。建物の構造や水利の話は、大変興味深かった。

観光番組としてはこちらとかこちらも。旅行の後に見たこちらも、アルカサバの解説や、秘密の地下道のある話、めっちゃ面白い!!

実際旅行に行ってみた感想は「スペイン、キビシッ!ポルトガル、ユル~…」(ほんの数都市回っただけの感想ではあります。すいません。)

スペインは合理的かつ厳しくオーバーツーリズム対策されてて、予約時間より早めに行ったら、3分早い!と言って留められました。キビシイ!

訪れたすべての駅で荷物のX線検査しましたが、ちゃんと出発時間順に管理されてて、所定の時間に検査に並び、ほぼ定時運行。すごいなあ。

プラドは撮影禁止ですが、展示物の写真はほぼダウンロードできるので、文句のつけようもないですよね。

…それが、国境を越えたとたんに、リスボンのご紹介で書きました状態で、かなり驚きました。

リスボンでお会いした同年代の日本人の方のお話では、うん十年前の学生旅行のイベリア半島は、今のポルトガルと似た感じで

最近スペインを旅行されて驚かれたとのこと。…いったい、スペインに何があったのか…!?詳しい方に、ぜひ教えていただきたい…!!

とはいえ、スペインもポルトガルも、ヨーロッパの北の方に比べて物価が安いです。同じ価格帯でホテル選んだら、すごく良い部屋でびっくり。

ヨーロッパではスーパーの基礎食品はそんなに高くない国が多いとはいえ、ポルトガルのスーパーとか、なんでも安くて大変助かりました。

スペインもポルトガルも、飲食店とかも北よりは安いし、ヨーロッパ域内では旅行先としてダントツ人気なのもよくわかりました。

で、実際スペイン、ポルトガルで、何を食べてたかというと…おいしかったのは、マンダリンオレンジ!アメリカや中国でも食べたけど

さすが地中海産のはものすごくおいしいです!味が濃くてジューシー。普通のオレンジより小型で皮が薄く、持ち歩きに便利。

量り売りで1㎏1.5~2ユーロくらい。安い!!!!日本のおみかん、高くなりましたものねえ…(涙)嬉しくて日夜マンダリン食べまくりでした。

あと、ポルトガルのエッグタルトは、有名なだけあって、大変美味でした。カスタード好きな方にはお勧め。

宿の近くのスーパーのベーカリーで売ってるのが、安くておいしくて、毎日食べてました。老舗のお店のも食べたけど、そんなに味違わず。

一番おいしかったのは、アルファマの坂の上のgoogleマップにも載ってないお店。やっぱりリスボンの醍醐味は足で歩いて探さないとね。

でも、お菓子屋さんのエッグタルトは、スーパーの2~3倍の値段がするので、コスパからいえば、スーパーの圧勝です。庶民的でいいなあ。

画像は左上がスーパー、右上がベレンの老舗のお店、左下がバイシャのパティスリー、右下がアルファマの小さいお店のです。

カフェはあちこちで入りましたが、レストランはほとんど入ってません…感染予防もあるけど、スペインの庶民料理って、どれも油が強すぎ…

普段油ものを摂らないようにしているので、急に揚げ物を食べるとおなかの調子が悪くなるのです…

でもスペインでは、スーパーにお惣菜がなく、スーパーの食材の自作のサンドイッチくらいで、あんまり大したもの食べられず…

ポルトガル料理は食べてみたかったのですが、リスボンではどこも行列で…アルファマをゆっくり探せば、観光客の少ない店があるはずですが

結局、観光客向けの店で席の空いてるところで食べるしかなく…(ドイツのハンブルクのポルトガル料理屋さんはおいしかったんだけどなあ…)

リスボンではアパートメントホテルに泊まってたし、スーパーにお惣菜もあるし、野菜も安いしで、食材買って適当料理を作ってました。

食材が良いので結構おいしい!リスボン名物お魚の缶詰、トマト漬けのツナ缶とイワシ缶が大変美味で、重宝。お土産にも買いました。

安くておいしいマンダリンオレンジ♪ セヴィリアのカフェの魚のケーキとゼリー エッグタルト食べ比べ アルファマの小さなお菓子屋さん トマト漬けツナ缶

お土産にぜひ買いたいと思っていたのは、グラナダの寄木細工、タラセア。これもイスラム起源の伝統工芸です。

お店には、大きなテーブルトップのようなものから、チェスセット(チェスもイスラム経由で西欧に伝来)、小箱やお盆など…

いろいろ検討したところ、結局小さなコースターが、面積当たりの細かい細工部分が多く、お値段も手ごろで、コスパが良いと判断。

いろんな模様のを買って、身内のお土産にも。人に上げたのは実用的な表面コーティングのですが、こちらは木の地の感触を楽しむタイプです。

小さいタイル2個の方はセヴィリアで買った、アンティークの床用タイルです。アンダルシアのタイルは壁用は立体連続模様ですが

床用は小さくて平らで個別の絵柄が入ってます。これをレンガや無地のタイルのところどころに入れるのです。

立体柄のも欲しかったのですが、連続模様のを1個だけ買ってもねえ…ということでこちらにしました。裏に基材が分厚くついて、めっちゃ重い。

このゆるい感じの鳥さんは、大変可愛くてひとめぼれでした。鳥やお家やお花やいろいろあったけど、もう1個はこのお家を選びました。

鳥とお花のは、リスボンのアートマーケットで購入したもの。アンティークのアズレージョの手書きのレプリカで

実際こんな感じの絵柄、あちこちのアズレージョで見ました。でも現代の作家さんの方が、絵はお上手ですね。(笑

鳥もお花もいろんな種類があったし、ブルーのもきれいでしたが、重いのでこれだけ…カラフルで南国的な鳥とお花とオレンジが素敵です。

タラセアのコースターいろいろ セヴィリアのアンティークタイル リスボンの手描きアズレージョ

最後にあらためてですが、温暖化はほんとに厳しかったです。4月に、やけど状態になるほど日に焼けるとは…

赤くなったところが日に当たるとさらに痛いので、後半ずっとウィンドブレーカー羽織りっぱなしで、これもまた暑い…

風通しの良い麻か綿の白っぽい上着とかが良いと思いますが…綿とか麻って、しわになるし、旅行には不便ですよね。

真夏のイベリア半島なんて、想像したくもないですが、夏場にお出かけの方はなにとぞご注意を…

イベリア半島というと、異端審問とか植民地収奪のイメージもあって、ちょっと苦手意識があったのですが

この旅行で、イスラムやユダヤの人々が半島を追われた後でも、文化は残り、変遷しながら今に続いていることがよくわかりました。

アルハンブラやベラスケスを見るのが目的の旅でしたが、ムデハル様式の街や、タイルの変遷を見られて、ほんとによかった。

ベラスケスは改宗ユダヤ人の家系という説があると聞きましたが、この旅の後では、けっこう信ぴょう性がある気がします。

グラナダとか、イスラム系の観光客もたくさんいらしてましたが、イスラムの遺産にどんな感想をお持ちか、ちょっと聞いてみたかったです。

新しいものを見て、いろいろ考える機会を得られて、旅行って良いなあとあらためて思いました。(…体力奪われてヘロヘロにはなりますけどね)

長々とした旅行記にお付き合いいただき、ありがとうございました。

★ 5/19 リスボン ★

リスボンは坂の多い町ですが、西側の丘はアルファマ地区といって、イスラム時代からの古い町です。

真ん中のバイシャ地区は1755年のリスボン震災で倒壊・全焼・完全再開発されて、道もまっすぐですが、アルファマは細い路地ばかり。

イスラム教徒の町だったためか、グラナダのアルバイシンに雰囲気が似てますが、あまり観光地化されてなくて、とても下町っぽいです。

細い路地を上ったり下りたり…展望台もありますが、見えるのはアルハンブラではなく、海のようなテージョ川。

そして街を彩るのは、イスラムタイルではなく、アズレージョ(ポルトガルの陶板画)です。

ちなみに、あちこちで食べたエッグタルトで、googleマップにも載ってないアルファマの坂の上のお店が、ダントツでおいしかったです。

旅行の前にリスボン大地震という本を読みました。震災についてだけでなく、リスボン近代の通史としても興味深く、おすすめです。

リスボン中心街バイシャは、震災で壊れた街並みを整理し、避難用に道路を広くし、耐震設計の規格住宅を建てた街なのだそうで

津波で破壊された川沿いは大きな広場になって、今は観光の中心で、トラムの乗り換え場所にもなっています。

地震の痕跡を見てみたくて、カルモ修道院跡に行きました。地震で屋根が落ちた教会跡が、現在考古学博物館として見学可能です。

震災当日は万聖節で、ミサに集まった人たちが教会の倒壊に巻き込まれ、ミサの蝋燭の火から大火災になったとか…

カルモ修道院の教会は、柱は一応建っていて、屋根も一部残ってるので、この辺りは地盤が良かったのでしょうか。

プロジェクションマッピングによる教会の歴史と地震の解説がありましたが、アニメの表現がファンタジックで地震の状況はよくわからず…

実際、壊れたゴシックの聖堂って、ファンタジックにきれいではあるのですが…

(リスボンには地震博物館もありますが、地震体験アトラクションが子供に大人気みたいで、予約が取れませんでした。)

泊まった宿の前の階段 階段とアズレージョの建物 南国の花が彩る町並み コインランドリーのアズレージョ コメルシオ広場 夜のテージョ川 カルモ修道院跡

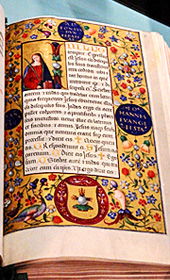

タイル好きのしろは、ポルトガルにアズレージョという陶板画があると聞き、ずっと見たいと思っておりました。

アズレージョ美術館には、ポルトガルのタイルの歴史や、時代ごとの様々なタイル、陶板画のあるチャペルが複数丸ごと展示されてたりします。

ポルトガルでのタイルの利用は、やはりイスラムの影響で、14世紀からとのことですが、タイル生産が始まったのは16世紀後半で

それまではスペインから輸入してたとか。ポルトガルのタイルはスペインのような立体模様はなく、平らな面に彩色するようです。

そして繰り返し模様より、陶板に「絵」を描く方が多いようです。現代のアズレージョはブルーが多いけど、多色のものもたくさんありました。

祭壇の壁がまったく宗教的には見えない陶板画で飾られてたり、大きな絵でも筆致がかなり素朴(というか稚拙)なものもあったり

全体的に、ユルくてふしぎ…という感じです。個人的には、ユルさがカワイイ、鳥や小動物の絵柄がお気に入りでした。

もちろん、華麗な筆致で躍動感たっぷりの狩りの情景とかもあって、基本的に職人がそれぞれ自分の個性で描いてたのではないかと…

アルハンブラの、一見地味だけど、超絶手間のかかった精緻な幾何学タイルを思い出すと、文化の伝播の不思議さが感慨深いです。

アズレージョで装飾された礼拝堂 狩りを描いた階段装飾 17世紀の修道院装飾 17世紀の祭壇装飾 装飾タイル17世紀 装飾タイル18世紀 装飾タイル20世紀初頭

リスボンでもう一か所、ぜひ行きたかった美術館が、グルベンキアン美術館。グルベンキアン氏はアルメニアの実業家で

第二次大戦を避けてパリからリスボンに移住(イベリア半島は大戦不参加)し、死後、コレクションが美術館になりました。

彼はルネ・ラリックのパトロンで、初期作品のジュエリーをたくさん集めておられたのです。それがこの美術館に展示されてます。

ラリックというとアールデコのイメージですが、ジュエリーはどちらかというとアールヌーボーな感じ。動植物文様が大変に美しいです。

すごくたくさん展示されていて、ラリックを堪能できますよ。こちらは撮影可なので、暗い中、必死で全部撮影いたしました。

他に西洋絵画やイスラム美術などもいろいろ展示されてます。エジプト(又はシリア)のイスラムガラスがたくさんあって、うっとりでした。

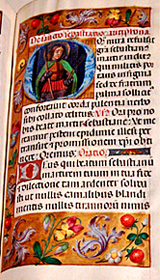

中世ヨーロッパの写本も、素晴らしいものが何冊も展示されてました。こちら展示室の真ん中にスポット展示みたいにされてて

もしかしたら期間限定だったのかな。だったらすごいラッキー♪…ただ、ジュエリーよりさらに照明が暗くて、撮影はさらに困難でした。

ラリック ブローチ1900頃 ペンダント1902-3 チョーカー1898-9 時祷書 フランドル1495-1505 時祷書 フランス1506-12 モスクランプ エジプト又はシリア14C

北側の郊外へ、お屋敷博物館を見に行きました。フロンテイラ侯爵邸。現役の侯爵様のお屋敷が、ガイドツアーで公開されてます。

(昔の生活に興味があって、本当は商人の町家とかを見たいのですが、イベリア半島では、王室が新大陸の金銀収奪に頼って、産業振興しなくて

中産階級が育たなかったので、貴族のお屋敷しかないのです。マドリードの作家さんの町家が見られたのは、思えばものすごくラッキー。)

こちらのお屋敷、内部にも外観にも外のお庭にも、アズレージョがたくさん飾られてます。お庭はツアー外で撮影可ですが、お屋敷は不可。

広間に17世紀の素朴な戦争画のアズレージョがありました。遠近法で大きな絵を描くのではなく、タイル1枚に将軍1人、部隊1隊みたいに描かれ

それが、素朴な地図の陶板画のあちこちに配されているという、これまで見たこともない様式で、大変興味深かったです。

他にも面白いものがいろいろで、冊子があったら買いたいと思ってたのに、帰りにショップに寄るのを忘れて…涙。この旅で一番の心残り…!

それはさておき、お庭のアズレージョも大変楽しかったです。広い整形庭園の周りがぐるりと花壇やベンチになってて、そこにたくさんの陶板画。

お屋敷のテラスや東屋の壁にも、鳥やウサギや鹿、犬や猫、それにお花や天使がこれでもかと描かれてます。

アズレージョ以外にも、整形庭園の噴水や代々の王様の彫刻のあるギャラリー、オーストラリア産の巨大な樹木など、みどころいろいろです。

庭の噴水 1階のテラスのアズレージョ 2階のテラス テラスの腰掛 東屋の壁 庭のアズレージョ 庭からの階段の壁

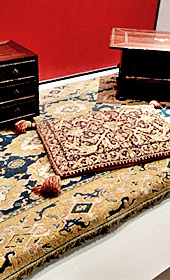

リスボン中心部に近いお屋敷美術館も行きました。装飾芸術学校博物館といって、昔のお屋敷に、ポルトガル各地から古美術を集めた美術館です。

こちらは職人を育てる工房を運営していて、活動はそちらが主で、美術館公開にはあまり熱心ではないようで…

すごく張り切ってツアーに出かけたら…お客さん、私一人…!ここは観光名所の展望台のすぐそばで、周りは大賑わいなのに…

撮影可のツアーでは、他のお客さんが解説聞いている後ろで写真撮りまくるのが常なのに、一人ではそうもいかず、大変焦りました。

アセアセしながら撮ったため、どの写真がどの部屋だったか、さっぱりわからなくなっておりますが、どの部屋も大変に素敵でしたよ。

部屋の復元は、17世紀から19世紀くらいまでいろいろで、設定年代に合わせて調度品をそろえてました。もちろん、アズレージョもあります。

17世紀の家具とか大好きだし、イベリア半島のカーペットの柄、ちょっとエキゾチックで素敵。壁画も美しかったけど、これはオリジナルかなあ。

せっかくのお屋敷がもったいないので、もっとお客さん来てほしいです。公開中止とかになったら、悲しいですし…

装飾芸術学校博物館(アズララ宮殿)階段のアズレージョ 公開中の部屋部屋 中庭の井戸

お屋敷美術館のはす向かいの教会の、その裏の公園が展望台になっていて、アズレージョのあるテラスから、テージョ川が一望に見渡せます。

とっても素敵な場所で、私は知らずに行ったのですが、有名なんでしょうね、観光客や大道芸人や物売りやユーチューバーで、大賑わいでした。

テラスの腰掛のアズレージョがかわいくて、座ってる観光客や大道芸人さんにどいていただきながら、全部写真に撮りました。(迷惑)

公園側の教会の壁にも、イスラム教徒とキリスト教徒の戦闘シーンなど、大きなアズレージョが描かれています。

公園にはお花も咲いてるし、テラスからの青い川面も美しく(川幅5㎞くらいなので、海にしか見えない)、ほんとに素敵な公園でした。

サンタ・ルジア教会 教会裏の公園 壁のアズレージョ 公園のテラス テラスの腰掛のアズレージョ

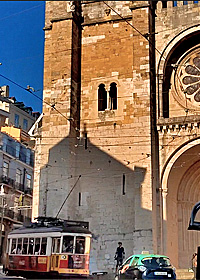

公園近くの停留所から、レトロトラムに乗りました。リスボン名物レトロトラム(28番線)、リスボンを東西に横切ってます。

私が乗ったのはポルタスソル広場からカリャリースまで。ちょうど大好きなエッグタルトのCM付きのが来たので、それに乗りました。

リスボン旧市街は坂も路地も多く、トラムの線路上をバスや自動車も通ります。ので、カーブの坂道ではすごい揺れるし、繁華街では全然進まず。

信号からすぐ向こうの次の信号まで、止まっては進み、また止まり、数えてたら信号が4回くらい変わりました。(笑)

乗ってるのも、地元の人より観光客が多くて、トラム同士すれ違うと手を振りあったり、ほぼアトラクションと化してる感じ。

このゆるゆるしたアトラクション感が、実はリスボン観光の醍醐味なのかもしれないなあと思いました。

アトラクション化している市中の乗り物は他にも…トラムを降りたカリャリースは、やはりリスボン名物、ビカのケーブルカーの乗り場です。

急坂の多いリスボンでは、交通の便宜のためケーブルカーがあちこちにあるそうですが、中心部に近いここでは、完全に観光用になってます。

約300mの距離を2台のケーブルカーが行き来してます。すごい急坂ですが、一部を除いて公道で、車やバイクや人も同じ道を通れます。

一番下に建物があり、その中で料金を払う仕組みです。私は高所恐怖症で急坂を歩いて降りるのが苦手でして

下りはケーブルカー(下りの方が空いてる)、上りは歩いて戻りました。車両内部も建物もとってもレトロで、なかなか楽しかったです。

でも、アトラクション化してる公共交通機関のトップは、サンタ・ジュスタのリフトではないかと。ほぼ崖のような段差をつなぐリフトで

崖の上から出ている陸橋の先が乗り場になってます。陸橋の上は無料の展望台で、上ってくるリフトを見られます。

レトロなリフトが素敵でした。(…こちらは見るだけにしました。実は最後の日で、交通ICカードをチャージしたくなくて…)

エッグタルトCM付きレトロトラム リスボン大聖堂とトラム トラムからすれ違うトラムを撮影 ビカのケーブルカー かなりの傾斜路 下の集金所 サンタ・ジュスタのリフト

ベレンでは、観光施設の待ち時間でぐったりでしたが、最後の日にレトロトラムに乗って、なんか納得しました。

博物館通いより、アルファマの坂道をお散歩して、googleマップに載ってないお店を見つけたり、展望台でくつろいだり

もと公共交通機関のレトロな乗り物に乗って、のんびり街を移動したり、リスボンってそういう場所なんですね。

だから時間制予約じゃなかったり、観光客の皆さんも、のんびり待ち時間も楽しんでるのでしょう。

ラストは、お土産とか、食べたものとか、全体の感想とか…すみません、もう少々お付き合いくださいませ。

★ 5/18 リスボン ベレン地区 ★

リスボンにはほぼ5日滞在しました。本当はロカ岬(ユーラシア最西端)に行こうと思ったのですが、直通のバスがなくなったことが判明し

結局、リスボンをのんびり観光することにしたのですが…ゆっくり時間を取って正解だったと、あとで判明いたしました。

リスボンで一番有名な観光地、ジェロニモス修道院とベレンの塔は、中心部からやや西側に離れたベレン地区にあります。

ジェロニモス修道院は、16世紀初頭、ポルトガル王国黄金時代に、マヌエル様式で築かれた、巨大な修道院です。

マヌエル様式というのは、大航海時代に関係する装飾(船やロープ、海洋生物、南米や南アジアの動植物、海の怪物等)が特徴なのだとか。

そう聞いて探してみたのですが、確かに回廊の装飾のらせん模様はロープに見えます。…でも、探さずにわかるほど海っぽくはないような…

有名なだけあって、回廊はとても巨大で立派です。付属のサンタマリア教会も、高い柱に支えられたヴォールトがとても美しい教会でした。

教会には、ヴァスコ・ダ・ガマとルイス・デ・カモンイス(16世紀の有名な詩人)の棺があります。

ただ、この修道院、チケットの予約が日にちだけで、時間指定なし。平日でしたが、ほぼ1時間半の入場待ち。

そして教会は無料なので、入場は別。こちらも並びます。約1時間。ベレンには2日行きましたが、いつ見ても修道院前は長蛇の列でした。

さらに、やはり有名観光地で、セット券がお得なベレンの塔も、待ち時間1時間半…セットで合計約4時間の待ち時間となります。(涙

時間予約制は時間が気になって落ち着かないと、日頃思っていましたが、こうなると時間予約にしてほしい…

…ただ…ベレン地区、リスボンの東側からはけっこう行きにくいんですよね。地下鉄や電車は接続が悪く、直通のバスは常に遅延してます。

…時間予約でないのはそのせいかも…。でも皆さん、落ち着いて列が進むのを待ってます。のんびりまったりがリスボンの心得なのでしょうね。

ジェロニモス修道院 修道院入場の長蛇の列 回廊と中庭 回廊の装飾の帆船 サンタマリア教会 ルイス・デ・カモンイスの棺

さてそのベレンの塔、テージョ川の河畔に建つ防衛用の塔でした。やはり16世紀初頭の建造で、のちに堡塁が増設されたそうです。

独特な形と白い色が美しく、狭間やあちこちの小塔が、レースの飾りのように見えます。

下から、堡塁、司令官室、王の部屋、謁見の間、チャペルとなってます。堡塁の上はテラスで、こちらも見学できます。

テラスや各部屋の窓からの眺めも素敵ですし、小さならせん階段をぐるぐる移動するのも楽しく、しろ的には大変満足でしたが…

このらせん階段が曲者で、狭くて途中ですれ違えないのです。各階に係員が立って、無線で連絡しながら、上りと下りを調整してました。

…これはたくさん人を入れられないのも当然ですね。時間予約にしない限り、長蛇の列も仕方ないかも。

ベレンの塔と入場の列 入口の桟橋と跳ね橋 堡塁 テラス 王の部屋のバルコニー 謁見の間の窓 最上階チャペル

ベレンで他に有名なのは、発見のモニュメント。塔の足元のモザイクの世界地図と合わせて、旅番組の定番ですよね。

リフトでモニュメントに登ると、世界地図が見渡せるのですが…ここにも入場待ちの列が…もう待つのは疲れました…

この辺りにはヨットハーバーや、観光用の水上バス乗り場もあります。くたびれたので、ジューススタンドで海を眺めながら休憩…

ベレンにはもう1日出かけたのですが、その日は老舗のカフェでお茶しました。…日曜で激混みで、レトロ席には座れませんでしたが

リスボン名物のエッグタルトなどをいただきました。エッグタルト、有名なだけあっておいしいですねえ。

日曜日だったためか、川沿いの公園でアートマーケット(?)やってました。革製品、コルク製品(コルクはポルトガルの特産)、タイルなど…

アンティークタイルの復刻とオリジナルのタイルを売ってるお店で、鳥柄のタイルを購入。花柄も欲しかったけど、重いので断念。

発見のモニュメント 世界地図のモザイク ベレンの海辺と4月25日橋 パステイシュ・デ・ベレン アートマーケットのタイルの店 手前の花柄、欲しかった…

ベレンには博物館もあります。ジェロニモス修道院の回廊以外の部分は、海洋博物館と考古学博物館になってます。

海洋博物館には、ポルトガルの大航海時代についての展示物がいろいろ。時代ごとの帆船や、古地図、王族や冒険家の肖像などが

広い展示室に英語併記でわかりやすく展示されてます。古い船の現物がずらりと並んだホールも壮観。

実はこちらもポルトガル海軍管轄で、近現代の部屋には制服の軍人さんがいました。…ヨーロッパの海洋博物館って、海軍管轄が普通?

…ヴェネツィアやクロアチアでも似たような施設に入りましたが、どうだったのでしょう…今度調べてみます。

海洋博物館 14世紀の商船 15世紀の馬運搬船 16世紀の大西洋の地図 17世紀の地球儀 18世紀の王家の御座船

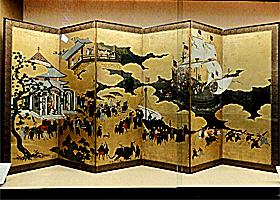

ベレンよりは中心地に近いですが、やはり街の西側に古美術館があります。こちらの所蔵品、南蛮屏風を、ぜひ見たかったのです。

多分、日本に来た宣教師が持ち帰った南蛮屏風。南蛮屏風in南蛮国です!どんな屏風で、どう展示されてるのか、すごく興味がありました。

日本の文物は広めの一部屋にまとめられていて、南蛮屏風は3双ありました。どれも大きくて立派でしたが…展示室暗すぎ…

照度を落として大切にしてくださってることはわかりましたが、暗すぎて、何度撮っても、写真がブレブレのボヤボヤ…(涙

屏風の他に、南蛮模様の器や重箱、螺鈿の聖具なども。やっぱり現代のポルトガル人も、日本人の描いた「南蛮人」に興味があるのかな。

古美術館には、西洋絵画やポルトガルの調度品、アジアやイスラムの古美術品も展示されてました。

大航海時代には、日本だけでなく、東南アジアなどでも、現地の美術品を収集していたのでしょうね。

ポルトガルの調度品にも、当時の航海地の影響があるのかな、と思うものがありました。

南蛮屏風一双のうち右隻 別の一双の左隻 重箱 16C末 ポルトガルの家具 17C 象牙製の箱 17Cセイロン

ベレンは大航海時代の息吹が感じられて、面白い場所でした。

泊まっていたのがリスボンの西側のアルファマ地区で、東側への移動と、行列は、ちょっと大変でしたが…

次回はベレン以外のリスボンのご紹介です。

★ 5/17 セヴィリア ★

すいません、また日にちがあいてしまいました…。ちょっとバタバタしておりまして…

ポルトガルへアルハンブラから直接移動が無理で、マドリードに戻るよりは…というわけで決めたセヴィリア観光。

セヴィリアってよくオペラとかの舞台になってて、どんな素敵な街か興味もありました。

というわけで、グラナダほど下調べせずに出かけたセヴィリアでしたが、着いたら地元のお祭りの真っ最中でした。

ナポレオン戦争や災害からの復興のため、19世紀半ばに始まったお祭りで、4月の後半6日間に渡り開催され、スペイン3大祭りの1つとか。

会場は旧市街と離れた川向こうでしたが、旧市街も伝統衣装を着た、地元やスペイン各地からの観光客で大賑わい。

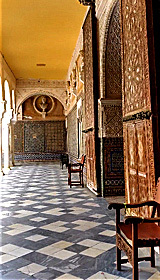

とはいえ、現代のお祭りより、歴史的建造物の好きなしろは、とりあえず旧市街で、王城(アルカサル)を見学。大好きなムデハル様式ですし。

アルカサルのあった場所には、もともとイスラムの宮殿やモスクなどがあったそうですが、13世紀にカスティリアが征服し

イスラム建築を取り壊してゴシックの宮殿を建て、さらに14世紀に残酷王ペドロ1世が、ムデハル様式の豪華な宮殿を建造。

その後、リスボン震災の被害などもはさみ、改築や増築が続いて、現在の大宮殿になったとのことです。

現在はイスラム時代の小さな区画と、ゴシック宮殿の一部、ムデハル様式の宮殿と2階に増築された新しい宮殿、大小の庭園などが見学できます。

イスラム時代の遺構は小さな中庭を囲んだ区画で、裁きの間と漆喰細工の中庭と呼ばれています。19世紀に発見され、復元されたそうですが

中庭の壁などはほぼ遺跡という感じで、廃園っぽい雰囲気が素敵です。裁きの間の古びた漆喰細工も味があります。

宮殿の一部は展示室になっていて、古いアンダルシアタイルが並んでました。イスラムのタイルほど精緻ではないですが

素朴な模様や鮮やかな色彩、立体感などで、見ていて楽しいです。セヴィリアのあちこちの歴史的建造物でも見かけました。

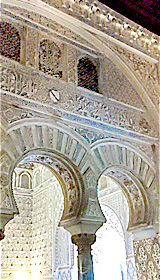

アルカサルの一番の見どころは、ペドロ1世の建てたムデハル宮殿です。かなり大きな真四角の宮殿で、中にたくさん部屋があります。

一番豪華なのは、宮廷の公式行事に使われた大使の間と、2つの中庭です。どちらもイスラムタイルと漆喰細工が華やかですが

ペドロ1世はグラナダから工人を呼んで作らせたとか。乙女の中庭は大使の間に隣接した広い庭で、細長い池を植栽と回廊が囲んでいます。

人形の中庭は泉水を囲んだ可愛い小さな庭で、宮殿のプライベートエリア。19世紀のガラスの天井がちょっとモダンな印象です。

2つの中庭の漆喰細工は白っぽく、天井のある部屋はすべて彩色されてます。これはもともとそうなのか、復元でそうしたのか…?

彩色がかなり残っている漆喰は絢爛豪華で、ヨーロッパ風の文様も混ざってるのに、アルハンブラよりむしろアラビアンナイトっぽい印象。

アルハンブラより保存状態が良いのは。スペイン王室に大事にされたのでしょう。漆喰の立体模様もきれいに残っていて、大変美しかったです。

ムデハル宮殿の2階は一部はペドロ1世が建て、他は後のスペイン王たちが増設しました。1階の天井は増設時に2階に移築されたそうです。

2階は別料金、ツアーのみ、撮影禁止…はいいのですが、荷物をすべてロッカーに預けさせられ、双眼鏡も持ち込めません。

ベランダから、2つの中庭や大使の間の上の方の漆喰細工がとてもよく見えるのに、双眼鏡が使えない…(く、悔しい…!!!)

2階のツアーに参加したのは、ペドロ1世の寝室といわれる部屋があるからなんですが、確かに漆喰細工は素晴らしかったけど

置かれている家具がかなり新しい様式で(増設された新しい宮殿と合わせてある模様)、ちょっと興ざめでした。

実はしろはスペインの歴史はカトリック両王以降はあまり興味がなくて…すいません。(おかげで解説の英語がさらに聞き取れない。)

でも、中庭や大使の間の上からの眺めは素晴らしかったですよ。(双眼鏡も禁止なのは、滞留対策と思われます。多分。)

アルカサルには大小新旧様々の庭があります。漆喰の中庭のようなイスラム時代の復元から、20世紀にイスラムっぽい様式で作ったものまで。

宮殿東側にルネサンスやバロックの整形庭園やムデハル様式の東屋があり、さらに新しい広大な庭園がそれらを取り巻いています。

どの庭にも泉水や池が豊富なのが、アンダルシア風でしょうか。でも広い庭を制覇しようとして、暑くてへとへとになりました。

庭園にはクジャクがたくさんいます。なぜか1羽しか見かけなかったオスは、小さなグロッタのあるバロック風の池の周りをお散歩してました。

地元の方でしょうか、パンをあげてましたが、クジャクってパンを食べるんですねえ。観光客も大喜びで写真撮ってました。

アルカサル正門 裁きの間から見た漆喰細工の中庭 都市の財産登録タイル18C ムデハル宮殿 乙女の中庭 回廊の列柱 柱の漆喰細工

王の寝室 大使の間脇の広間 彩色の華麗な漆喰細工 大使の間 金色の彩色の漆喰細工

大使の間の脇の広間のクジャクの装飾 人形の中庭 人形の中庭の天井 白が基調の漆喰細工 庭のクジャク 整形庭園

旧市街の中心部にはアルカサルの他、セヴィリア大聖堂、古文書館などがあります。大聖堂は中は見てませんが、外観は壮大なゴシック様式。

塔はヒラルダの塔といって、基部はイスラム時代のものだそうです。言われてみれば、上下で外観も全然違いますね。

川沿いに建つ黄金の塔は、イスラム時代にはアルカサルの城壁とつながっていたそうです。その後ペドロ1世が改築したとか。

現在は海軍博物館ですが、マドリードと違って観光客向けに整備され、1階は海軍博物館、2階は塔の歴史、屋上は展望台になってます。

展示もほぼ英語併記です。海軍展示は、やはり帆船模型などの他、海軍の宣伝ビデオとかが流れてます。

塔の歴史展示は、各時代の塔の外観や、歴史的事件、当時の絵画のレプリカなど。ペドロ1世は黄金の塔に宝物や愛妾を置いてたそうです。

現在は塔が単独で建ってますが、当時は付属施設があったのでしょうか。貴重品や人が住んでたなら、台所と防備の壁くらいは必要な気が…

この塔も、リスボン大震災ではヒビが入って大変だったそうです。改めて、大きな地震だったんですね。

河畔につながれた帆船は、マゼランの地球一周のビクトリア号の復元船です。こんなに小さい船だったのかと、ちょっとびっくり。

ビクトリア号航海博物館という博物館の付属施設で、博物館のチケットを買えばお船にも乗れるのですが、時間がなくて無理でした。

セヴィリア大聖堂とヒラルダの塔 セヴィリア大聖堂 黄金の塔 海軍博物館の帆船模型 13-14世紀の黄金の塔 18世紀の銅版画(部分) ヴィクトリア号復元船

この他に出かけたのはアンダルシアのお屋敷。タイルを使ったお屋敷やお庭が見たくて。

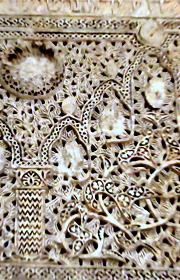

まずはカサ・デ・ピラトス。15世紀に建ったお屋敷が、様々な貴族が住み、改築や復元が繰り返されて、今の形になったそうです。

広い方形の中庭の周りに部屋が並び、北西と南東にも大きな庭があります。中庭には中央に噴水があり、回廊で囲まれていて

回廊の上部はムデハル様式の漆喰細工、腰壁はアンダルシアのタイルで飾られています。タイルは各部屋の壁にもびっしり。

表面に凹凸をつけその間を彩色した、方形タイルを並べて作られた連続模様。イスラムタイルの精緻さはないけど、大変華やかで美しいです。

いろんな模様があって、夢中になって端から写真撮ってました。おかげで時間がなくなって、お屋敷の2階のツアーに参加できず…

お庭も噴水を中心に、花壇にお花が咲いて、とても素敵でした。流れる水のあるお庭って、暑い時期にはすごく気持ちよいですよね。

中庭 中庭の回廊 タイルと漆喰細工で飾られた部屋 部屋の中の泉水 窓から見える庭 アンダルシアタイル 泉水と花壇の庭

もう一軒のお屋敷はラス・ドゥエーニャス宮殿。こちらも15世紀からの建築ですが、現在は大貴族アルバ家の所有で、主に庭が公開されてます。

現在も貴族のお屋敷なので、お庭も公開されてる部分のお部屋も、カサ・デ・ピラトスよりは様式がずっと新しい感じ。

庭園は大変広く、いろんなお庭があります。南国の植物が植えられ、噴水も歴史的建造物というより、おしゃれなスペイン風に見えました。

豪華なインテリアの部屋 様々な庭と泉水 庭のタイル

セヴィリアの旧市街は、細い路地が入り組んだ歴史的な街並みに南国の花、広場には噴水、角々におしゃれなお店が並び、大変美しかったです。

アルカサルを建てたペドロ1世の彫像が、ドンペドロ王の首通りという通りの壁にありました。

カサ・デ・ピラトスの近くに、素敵なアンティークタイルのお店があり、実際に使われていたアンティークタイルや、そのレプリカを売ってます。

けっこうお客さんがいて、こういうタイルを飾ったり、実際に使ったりされる方がたくさんいるのだと思いました。

あまりに素敵で、床用の小さなタイルを買ってしまったのですが、床タイルには接着用のセメント状のものが分厚くついてて、大変重かったです…

何しろお祭りの最中だったので、伝統衣装を着た方々が街中に…観光馬車も素敵な飾りでおめかししてました。

早朝セヴィリア空港行きのバスを待ってたら、市内バスでは朝帰りの方たちがお祭り衣装で大合唱…やはりスペインはラテンですね。

旧市街の中心部ではあちこちに大道芸が。さすが本場のフラメンコは、大道芸でも素晴らしかったです。

切れのある足さばきで、長いスカートを翻し、カスタネットを小気味好く刻んで…観客みんな拍手喝采でした。

ペドロ1世の彫像 アンティークタイル屋さん セヴィリアの街角 修道院前の広場の噴水 お祭りに行く人たち おめかしした馬車 大道芸のフラメンコ

ついでにという感じで寄ったセヴィリアですが、アルカサルはとっても見ごたえありました。

お祭りの楽しい雰囲気も、南国っぽくて良かったです。伝統衣装をあちこちで見られたのも、ちょっとお得だったかも。

次は国境を越えて最後の滞在地、リスボンです。

★ 5/10 アルハンブラ ★

今回の旅行の主な目的だったアルハンブラ宮殿。2日にわたり、合計約18時間、ナスル宮には約9時間滞在いたしました。

以前イスタンブールに行って、イスラム建築といえばタイル、と思い込んでいたんですが、スペインでは漆喰細工の方が気に入ってしまって

双眼鏡で眺め、デジカメの望遠で撮影し、望遠で動画も撮り、近いところはスマホでも撮影し、もちろん動画も…

どうせたいしたカメラではないのですが、双眼鏡で見てるときれいで、撮らずにはいられません…(おかげで首がバキバキに…笑)

結果、サムネイルでは識別が難しい写真が山ほど撮れまして、どの部屋の写真だったか、動画やストリートビューを見比べながら、何とか特定…

今回、写真に部屋の名前を書いたのですが、間違ってる可能性も大きく…もしお気づきでしたら、なにとぞご指摘お願いいたします…

広大なアルハンブラで一番古いのが、北西のアルカサバ(城塞)部分だそうです。9世紀頃からすでに砦があったそうで

ナスル朝の初代国王がその上に大きな塔をいくつか建てたのだとか。塔の間に家臣や兵隊の住居があり、今でも遺跡で残っています。

今建っている塔のうち、円塔、武器の塔、ベラの塔は登れて、上からアルバイシンの街を一望にできます。

アルハンブラは城壁とたくさんの塔に囲まれていて、その中にいくつかの宮殿や庭園、家臣や職人や労働者の住居、モスクなどがあったそうです。

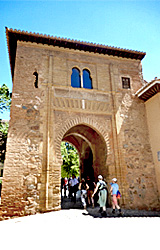

塔のうち、現在正門になってるのは正義の門です。イスラムのお守り「ファティマの手」が刻まれ、キリスト教の聖母子像が飾られています。

葡萄の門は最も古い門の1つで13世紀頃のもの。当時は城内の居住区に続いていたとか。現在は隣に売店やトイレが作られてました。

他の塔は、近づけるものもそうでないのもありますが、写真は北側のヘネラリフェ庭園との間の道から見上げた塔です。

最後の写真…どなたか、これが何かご存じないでしょうか…??アルバイシンからヘネラリフェに続く坂の途中のアルハンブラ側にありました。

…たぶん、水道橋的なものの遺跡だと思うのですが、ネットにも本にも見つからず…

NHKの番組で、ダロ川の上流からヘネラリフェに水を引いていたとあったので、それをアルハンブラ側に分岐させていた水路と思うのですが…

ご存じの方おられましたら、もしご教授いただけましたら、まことに幸いです。なにとぞよろしくお願いいたします。

アルバイシンから見たアルハンブラ宮殿 ベラの塔、武器の塔 正義の門 葡萄の門 捕虜の塔、王女たちの塔 水道橋遺跡??

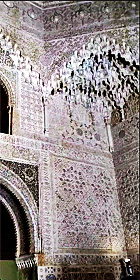

ナスル宮と現在呼ばれている区画は、古い方からメスアール宮、コマレス宮、ライオン宮とわかれています。

それぞれメスアール宮が14世紀前半、コマレス宮が14世紀半ば、ライオン宮が後半頃に建てられたとのことですが

ナスル朝やスペイン王家の代々の王が随時改築しているそうなので、部分的に年代は違うようです。

どの宮殿も泉水や池を持つ中庭を四角く囲い、そこに別棟や塔をつけ足したような構造で

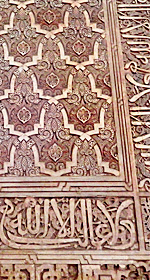

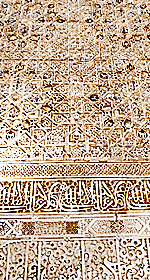

腰壁はタイル、壁の上部は漆喰細工、天井は漆喰の鍾乳石飾りか組み木細工の格天井の装飾が多いです。

タイルは、色タイルを作ってから、それを削って形を作り、パズルのピースのように組み立てるという、とんでもなく手間のかかった細工。

…ただ、表面が平らで、ちょっと地味な気が…(個人的には、ヨーロッパ式の、型で立体模様を入れて彩色したタイルの方が好み。)

白く繊細でレースのような、立体連続模様の漆喰細工に目が行ってしまいます。緻密な文様はいつまで見ていても見飽きず、おかげで写真の山…

でも、この後セヴィリアで見た、スペインの王様がイスラムの工人に作らせた漆喰細工は、模様は似てますが華やかな彩色があり

アルハンブラのも、もとは彩色されていたんだろうなあと思いました。(よく見ると、ところどころ色が残ってますね。)

個人的には白い方が清楚で美しいと思うんですが…だって、刺すような日差しでも、泉水と白い漆喰で涼しく感じますし…

でも、イスラムの建築は色は関係なく、実際に涼しいように設計されてますし、王様たちは色鮮やかな装飾の方を好まれたのでしょうね。

2日目は朝一番の予約で見学したところ、珍しい池のお掃除風景を見られました。池に浮かぶ藻を、長いブラシみたいなので集めてました。

丸い泉水の底も磨いてましたが、あれも放っておくと藻が生えたりするのでしょうか。

このような努力によって、美しく貴重な歴史的建造物の宮殿が維持されているのですね。ありがとうございます。

メスアール宮の祈祷室 メスアールの中庭 メスアールの中庭の漆喰細工 コマレス宮のアラヤネスの中庭 お掃除風景 アラヤネスの中庭の漆喰細工

大使の間 大使の間の漆喰細工 ライオン宮のライオンの中庭 ライオンの中庭の漆喰細工 アベンセラーヘスの間

アベンセラーヘスの間の漆喰細工 二姉妹の間 二姉妹の間の漆喰細工 リンダラハのバルコニー

ナスル宮の東にあるパルタル宮は、ナスル宮より古く14世紀初頭に建てられたとか。広い四角い池の北側に小さな宮殿があります。

本当は池の周りを建物が囲んでいたのかもしれませんが、現状では北側だけなので、ベランダ付きテラスと池のある庭、といった雰囲気。

池に映る宮殿が涼しげで美しいです。漆喰細工も残ってはいますが、ナスル宮に比べて傷みが大きい感じです。

パルタル宮の南には、広いパルタル庭園。南に向かってテラス状に高くなっていく庭に、四角い池と、それを取り巻く花壇が連なります。

ここは15世紀前半に建った宮殿の遺構らしいのですが、池がたくさんあって、どれとどれがそうなのか、よくわかりません…

ここから東へ花壇の間に道が伸びていて、ヘネラリフェにつながる橋に通じています。この道沿いにも遺跡らしいレンガの基礎部分がたくさん。

この辺りはパライソ庭園となっていて、レンガの間の花壇にはどこも、バラの花が咲き誇ってました。(日差しがきつくて暑そうでしたが…)

アルハンブラの城壁内にはこういう、「もと遺跡だったらしい場所」がたくさん残っていて、グラナダ王国時代への好奇心を誘います。

復元は無理でも、どこが何の遺跡で、誰がどう使ってたのか、解説があると嬉しいなあと思いました。

パルタル宮 パルタル宮の漆喰細工の窓 パルタル庭園とパルタル宮 パルタル庭園 パライソ庭園から見たヘネラリフェ宮殿 遺跡に咲くバラ

最後はヘネラリフェ宮殿と庭園。標準的な見学順路では最後に設定されてますが(順序は入れ替え可能)、建ったのはここが一番古く13世紀後半。

アルハンブラと並んだ細長い丘に、現在の見学路では、細長い庭園の先に、2つの中庭を囲む宮殿、小さな整形庭園などがあります。

この他に斜面にも庭園や畑のようなものが見えますし、小さな建物もあちこち建ってます。昔は農園や牧場があったそうです。

アルハンブラのパライソ庭園からはヘネラリフェがよく見えますが、ヘネラリフェの細長い庭からもアルハンブラが見渡せます。

細長い庭園には、細長い池と3つの泉水と、それを囲む整形庭園、奥にはバラのアーチなども。そのさらに奥に進むと宮殿入り口です。

2つの中庭で大きいのがアセキアの中庭。細長い池に噴水のしずくが飛び、周りを花壇と回廊が囲んでいます。

中庭の奥の宮殿の中はあまり見せていただけないのですが、回廊部分の漆喰細工はナスル宮に負けない美しさです。

隣に、スルタン妃の檜の中庭があります。ここは花壇ではなく植え込みの緑に、たくさんの噴水のしずくがとてもよく映えます。

暑い日には本当に涼しげで、飛び散るしずくをいつまでも見ていたい気持ちになります。(延々と噴水の動画を撮ってしまいました…)

宮殿の東の丘に、水の階段があります。階段の手すりを水が流れているという不思議なものでした。

宮殿付近には斜面に沿って小さな整形庭園がいくつも連なり、泉水や藤棚、レンガ造りの東屋など、それぞれ楽しめます。

ヘネラリフェ庭園のオレンジ バラのアーチ 泉水 アセキアの中庭 ヘネラリフェ宮の漆喰細工 スルタン妃の檜の中庭 整形庭園の泉水

アルハンブラの見学施設には、この他にキリスト教会やカルロス5世宮殿など、キリスト教時代の建物もありますが…

やっぱり繊細なイスラム建築に、特にカルロス5世宮殿はすごい違和感…(個人的に四角丸宮殿と呼んでました。)

でも、ここの入り口にあるショップは、おしゃれなお土産を売ってるんですよ。私はアルハンブラの大判の写真集を購入しました。

モスクの跡に建てられた教会は現役ですが、修道院もあったそうで、今は高級ホテルになってます。

なお、ガイドツアーでは、通常の見学ルート以外のものも見られるようです。詳しくはアルハンブラ宮殿のサイトでご確認ください。

他にアルハンブラで特筆すべきは猫…でしょうか。敷地内で飼われているそうで、数十匹いるとか。観光客の多い時間帯は隠れてるみたいですが

夕方、葡萄の塔の売店前に何匹か見かけました。基本観光客慣れしてるようで、写真撮っても逃げません。

NHKの「岩合光昭の世界ネコ歩き」は、珍しい場所をロケしてて、旅番組として重宝しているのですが

グラナダ編に出ていたサビ猫と思しき猫を見かけたのが、ちょっと楽しかった。(写真とビデオと比べてみて、たぶん同じ猫)

あと、行かれる方に注意事項。アルハンブラはトイレが少ないです。アルハンブラ側に2か所、ヘネラリフェに1か所、ナスル宮内にはなし。

とはいえ温暖化も厳しい折、庭園内にはあちこちに水場があるし、水筒をお持ちになって水分補給されるようお勧めします。

アルハンブラには死ぬ前に一度は行っておきたいと思っていたので、実現できて良かったです。

予想以上に繊細優美な建築装飾と、それに映える泉水の美しさに大満足でした。古色を帯びて白く繊細な漆喰細工は、写真を見てもうっとり…

でも実際行ってみると、よくわからない遺跡があちこちにあるし、重層的な歴史がミステリアス。

あんな丘の上に水を引いて、噴水のたくさんある庭園を築いたのもすごいと思います。建築構造物としても、大変興味深いです。

現地で本を買ってきたので、まずは読んでみようかな。アルハンブラの謎が、いつかもう少し解けると嬉しいなと思います。

さて、スペインでは最後の滞在地、南国の街セヴィリアです。

★ 5/9 グラナダ ★

更新が遅くてすみません…写真の整理が追い付かず…なにしろサムネイルでは見分けにくい漆喰細工の写真を、山ほど撮ってまして…(涙

今回はアルハンブラではなく、グラナダの街の方をご紹介させていただきます。

グラナダの駅はピカピカの近代建築。新市街も近代的でおしゃれでお金持ちな観光地方都市で、びっくりいたしました。

とはいえ、グラナダは古くからの観光地なので、新市街の大通りに19世紀からの老舗のカフェもあれば、裏通りには下町の雰囲気も。

そして、アルバイシン地区(ナスル朝からの旧市街)には、復元されたイスラム時代のお屋敷や、ムデハル様式の建築がたくさんあります。

比較的平坦な新市街と違い、アルハンブラと並ぶ丘陵地で、隣の丘のアルハンブラと一緒に世界遺産に指定されてる保存地区です。

古い石の階段、通路に模様を描く敷石、街路樹のオレンジの木、教会もホテルも古い建物はみなムデハル様式♪

歴史的建造物の間に、入り組んだ細い坂道の路地を巡れば、路地の間に隣の丘の宮殿がちらりとのぞくのも楽しいし、

お屋敷博物館のお庭や、ところどころにある展望台から見えるアルハンブラ宮殿は、壮観の一言。

復元されたお屋敷などは、アルハンブラ宮殿とのセット券がお得♪(アルハンブラ以外は3日間有効)

カサ・オルノ・デ・オロは15世紀に建てられたイスラムの町家で、その後改築などを経て、現在復元展示されています。

イスラム教徒の家って、外観は道にただ入口があるだけですが、中に入ると回廊に囲まれた明るい中庭に、とても開放感があります。

カサ・デル・チャピスはナスル朝の宮殿跡に建てられたお屋敷で、広い池と回廊の一部が残っています。

20世紀初めに町家として利用されている様子や、修復についての展示があります。広い庭からアルハンブラ宮殿がよく見えます。

カサ・オルノ・デ・オロ 2階の回廊から見た中庭 回廊の天井 カサ・デル・チャピス 1915頃の様子 庭から見えるアルハンブラ宮殿

カサ・デ・サフラはナスル朝時代に建てられ、その後カトリック両王の家臣サフラに与えられたので、この名前で呼ばれているそうです。

その後、そのまま修道院の回廊部分として保存されてきたとか。アルバイシンの歴史や、様々な歴史的建造物の紹介展示がありました。

ダル・アル・ホーラ宮殿はグラナダの最後の王ボアブディルの母アイシャの宮殿で、やはり修道院の一部として保存されてきたそうです。

2階の回廊に、とても美しいベランダがあって、漆喰細工がよく残っています。

サント・ドミンゴの王宮地区には、アルハンブラ宮殿のナスル朝より古い、アルモハド朝時代の宮殿が、復元や遺跡状態で展示されてます。

美しい石膏細工の残る広い部屋は復元展示され、兵舎や、庭や台所のある別の建物は遺跡として展示されてました。

アルバイシンの歴史建築は、研究施設などとしても利用されているようで、カサ・デ・サフラは世界遺産登録30周年記念式典準備中、

カサ・デル・チャピスの奥の部屋は書庫になってましたし、サント・ドミンゴ敷地内の会議室では学術的講演会が催されているようでした。

カサ・デ・サフラ 修復中の様子 ダル・アル・ホーラ宮殿入り口 美しい漆喰細工 サント・ドミンゴの王宮地区復元展示 遺跡部分

コラル・デル・カルボンはナスル朝時代の隊商宿兼市場。当時はダロ川が近くを流れ(今は暗渠)、橋でスークと通じていたそうです。

立派な門から中に入ると、正方形の広場になっています。広場の奥は新しく建て直されているようで、現在グラナダ交響楽団の事務所だとか。

ハマム跡は11世紀のズィーリー朝時代にさかのぼり、1610年のイスラム教徒追放頃まで使われ、その後は洗濯場にされていたとか。

ハマムについて詳しくなくあて、現状を見てもどんな浴場だったのかよくわかりません。天井の穴はたぶん蒸気を抜くためなんでしょうね…

モナイタ門はズィーリー朝時代に建てられ、近くの城壁とつながっています。当時のお城はアルバイシンの丘にあったとか。

モナイタ門はアルバイシンの丘の斜面の上に、隣のエルヴィラ門は丘の麓に建てられ、以前は城壁で結ばれていたそうです。

城壁部分もよく残っていて、展望台からはよく見えるのですが、斜面に建っていて、直接はアクセスできないようでした。

コラル・デル・カルボン入口 中の広場 ハマム入口の泉水 ハマムの天井の星形の穴 モナイタ門 エルヴィラ門 モナイタ門と城壁

その他街で見かけた風景など…NHKの「岩合光昭の世界ネコ歩き」グラナダ編に出てきたアラブ風カフェに行ってみました。

観光客でいっぱいで猫はいませんでしたが、おいしいバクラバとチャイをいただきました。テラスからアルハンブラ宮殿がよく見えます。

グラナダには古い教会や修道院がたくさんありますが、特にアルバイシンではムデハル様式が多いです。これは聖ジルと聖アンナ教会。

アルバイシンとアルハンブラの丘の間を流れるダロ川に面して建っています。タイルの装飾がちょっとかわいいです。

次の画像の、ダロ川近くに建つムデハル様式の建物は、ホテルみたいでした。いいなあ、こんな建物なら泊まってみたい。

アルバイシンの路地は路面に小石で模様が描かれています。花柄や唐草や幾何学模様…いつ頃からのものかわかりませんが可愛いです。

街路樹や庭木にオレンジの木をよく見かけました。柑橘が実るのって冬だと思ってましたが、すごくきれいな実がなってました。

あれは食べられるのかな…と気になってたら、朝のお散歩で落ちてる実を見つけたので、皮がしっかりしてきれいなのを選んで食べてみました。

結論としては、食べられないことはないですが、皮が厚くて果実部分が小さめで、そして大変にすっぱかったです。一昔前の夏みかんみたい。

やはり観賞用なんでしょう。皮が厚いのは鳥につつかれたり雨で傷んだりしないためかな。野趣あふれる味に、好奇心が満たされて満足です(笑

アラブ風カフェTeteria El Banuelo 聖ジルと聖アンナ教会 ムデハル様式の建物 路地や階段の小石の文様 古い街並みを彩る街路樹のオレンジ 私が食べた街路樹のオレンジの実

グラナダで有名なのはもちろんアルハンブラ宮殿ですが、アルバイシンの街もとっても素敵でした。

家並の美しさはもちろんですが、古い路地や階段も良く修復され、街路樹や敷石が彩を添えて、居心地よく観光できるようになっていました。

歴史的建造物も見事に保存修復され、わかりやすく展示されています。さすが世界指折りの観光都市だと思いました。

ちなみに、アルバイシンのお散歩は朝がおすすめです。割とすいてますし、涼しいですから。…やっぱり暑いんですよ、温暖化で…

スペインはオーバーツーリズムには大変良く対処されてますが、これだけはほんとに心配です。

さて、次回はお待ちかね(?)のアルハンブラ宮殿です。

★ 5/4 トレド ★

トレドはマドリードから列車で40分足らずの、カスティリア王国の都の1つ(中世には首都は決まってないことが多かった。)だった古都です。

トレドで有名なのは、内部があまり好みではなさげな大聖堂と、中は軍事博物館の王城で、行くか迷ったのですが、訪れてみて大正解!!

あまり近代化されなかったためか、キリスト教に追放される以前のイスラム系、ユダヤ系の文化があちこちに残っている、素敵な町でした。

もちろん、トレドは中世城塞都市だし、キリスト教ヨーロッパ系の建物もいろいろあるし、これはこれでしろ的には大変ツボ♪

まずは、城壁と門と塔。トレドはタホ川が蛇行する地点の高台に築かれた城塞都市で、今でも部分的に城壁や塔や門が残っています。

中世には、街に入るには、基本的には西のサン・マルティン橋か東のアルカンタラ橋を渡るしかなかったようです。

観光客は、まずは駅に近いアルカンタラ橋へ。橋の手前から、高台にトレドの街、そしてアルカサル(王城)がよく見えます。

西のサン・マルティン橋の近くに、観光用のジップラインがタホ川を渡ってます。行ったときは子供たちの団体が楽しそうに滑ってました。

ハプスブルクの時代に建て直された門もあるそうですが、ビサグラ旧門はトレドがイスラムの街だった頃の建造物だとか。

よく見ると、アーチの形がイスラム風です。太陽の門は14世紀終わり、キリスト教時代に建てられたものです。

アルカンタラ橋とトレドの街 サン・マルティン橋 タホ川を渡るジップライン アンテケラ塔と城壁 ビサグラ旧門 太陽の門

イスラムやユダヤ由来の建造物が、博物館としてたくさん公開されています。

光のキリストのモスクは、もとモスクで、キリスト教会になり、今は博物館。四角いモスクに、丸い祭壇部分を足して、教会にしていたようで

外観はロマネスクのバシリカみたいですが、中に入ると、教会の身廊に当たる部分と祭壇部分の様式が全く違って、ちょっと不思議な光景。

たぶん復元の時に、祭壇は教会時代、身廊はモスク時代で復元しているのでしょう。祭壇部分には聖人像の壁画が残ってます。

イスラムとの折衷様式のようなお庭があって、イスラムっぽい泉水と、洋風なバラや藤のアーチが同居していて、これも不思議な感じでした。

エル・サルバドル教会も、もとモスクだった教会で、メッカの方角を向いてるそうです。

イスラム以前の西ゴート時代の石柱などが残っていて、地下には遺跡もあり、やはり大変ふしぎな雰囲気の教会です。

ムーア工房博物館は、14世紀のムデハル様式(キリスト教再征服後の残留ムスリムによる、またはその影響による建築)の宮殿で

その後、教会の工房にされていたため、この名前なんだとか。美しいアラベスク模様の古い漆喰細工が残っています。

建物の歴史や、復元の様子などがパネル展示されていて、興味深かったです。(英語表記もあり。)

光のキリストのモスク 外観と庭 モスク部分の列柱 イスラム風の庭 エル・サルバドル教会 ムーア工房博物館 漆喰細工の壁面装飾の拡大

サンタ・マリア・ラ・ブランカ・シナゴーグは元シナゴーグで、14世紀末スペインでユダヤ人虐殺があった際、教会にされ、今は博物館です。

スペインでは、シナゴーグもムデハル様式だったんですね。装飾文字は、コーランではなくヘブライ文字と思いますが…

漆喰細工とイスラム的なアーチと白い列柱がリズミカルな美しさを作り出し、列柱の間をいつまでも歩いていたくなります。

今回訪れた施設では、一番のお気に入り。柱頭はロマネスクなんだそうで、文化融合がすごいなあ。

セファルディム博物館は、カスティリア王の財務官だったサミュエル・ハ・レヴィが14世紀半ばに建てたシナゴーグだったそうです。

この方、残酷王と呼ばれたペドロ1世に重用されたのですが、あまりにお金持ちになりすぎて、殺されてしまったとか。

(実は昔読んでたマンガのごひいきキャラでしたので、ちょっと悲しいエピソード…)

古い漆喰細工がたくさんあって、大変美しかったのですが、館内が暗くてあまり良い写真が撮れず、残念でした。

奥の部屋が博物館になってて、イベリア半島のユダヤ人の歴史についてたくさんの展示がありましたが、ほぼスペイン語のみで、これも残念…

レヴィ氏について何か展示があるかと思ったのですが、スペイン語の中から発見できず…残念…(トレドは見る所ありすぎで、時間も足りず…)

サンタ・マリア・ラ・ブランカ・シナゴーグ 教会だった時の祭壇側 漆喰細工の壁面装飾 その拡大 セファルディム博物館外観 内部

セファルディム博物館 漆喰細工の拡大 セヴィリア大聖堂 サンティアゴ・デル・アラバル教会 ファサード 外観

教会もたくさん見ました…中に入ったのは少ないのですが…。まずはセヴィリア大聖堂。外観はやはりなかなかに壮麗。

サンティアゴ・デル・アラバル教会は、ビサグラ旧門近くにある大きな教会です。13世紀に建てられた、これもムデハル様式なんだとか。

外観がすっごく好みで、本当にどの角度から見ても素敵な教会でした。レンガの表情や飾りアーチ、塔やファサードも、全部お気に入り。

ここは中に入ってみたかったのですが、ミサの時しか開いてないようでした。残念…でも外観を見られただけでも良かったです。

サンタ・イサベル・デ・ロス・レイエス・デ・トレド修道院は女子修道院で、トレドの女子修道院によくあるように、お菓子の販売所があります。

ムデハル様式とゴシック様式が混じってるそうですが、ここも中には入れず…外観はやはりかなり好みでした。

サン・フアン・デ・ロス・レージェス修道院は公開されてます。ここはなぜか、15世紀のフランドルゴシック様式…

フランドルをスペインが支配するのはハプスブルク朝以降のはずが、なぜフランドル?…と思ったのですが、

それ以前から羊毛貿易で関係の深い地域だったとか。(フランドルの織物業界は、スペインの羊毛の主要顧客だったそうです。)なるほど…

教会も修道院も、繊細で美しいゴシック建築でした。修道院の回廊が大好きなので、ぐるぐる歩き回って堪能しました。

回廊の2階から、教会のバルコニーに出られるのも嬉しい。教会を高いところから見下ろすのって、あまりない機会ですものね。

サンタ・イサベル・デ・ロス・レイエス・デ・トレド修道院 門の装飾 サン・フアン・デ・ロス・レージェス修道院 教会 修道院回廊 回廊の庭

このほかにもいくつか訪れた施設がありまして、朝9時過ぎから夕方6時過ぎまで、お弁当持参で駆け足で見て回りました。

マドリードから日帰りしたのであまり時間がなくて…ほんとは泊まれたらよかったと、あとから思いました。

(トレドの迷路のような坂道を駆け巡るのに、googleマップの経路検索が大変役に立ちました。文明の利器に感謝。)

レンガの飾りアーチや漆喰細工をたくさん見て、ムデハル様式大好きになりました♪

レコンキスタ(キリスト教再征服運動)と言いながら、イスラムの工人の建築に住み、ユダヤ人と取引していたスペインには

ハプスブルク朝にはない魅力がたくさんあります。トレドを見られて本当に良かったです。

というわけで、お次はいよいよ、イスラム建築の本場グラナダに向かいます。

よろしければ、引き続きおつきあいくださいませ。

★ 5/1 また旅行に行ってまいりました ★

ご無沙汰しております。例によって、また旅行に行ってきまして…今回はスペイン・ポルトガルです。

マドリード、グラナダ、セヴィリア、リスボン…で、例によって、疲労困憊、時差ボケでヘロヘロになっております。

何しろ暑かったんです、イベリア半島。刺すような日差しに、腕と首が真っ赤に…。南欧とはいえ4月…日焼け止めとか何も持ってなくて…

いつもはGW後に旅行するのを、南欧だし、温暖化もしてるから、やっぱり4月だよね…と思ったのに…ヨーロッパの温暖化舐めてました。

とはいえ、頑張って、グラナダやトレドやリスボンの坂を駆け巡り、アラベスク模様や飾りタイルを堪能してまいりました。

例によって、だらだら旅行記書かせていただきますので、もしご興味ありましたら、お付き合いくださいませ…

まずはマドリードでベラスケス観賞と公園散策などなど…

スペインに行った目的の一つは、プラド美術館でベラスケスをたくさん見ること。ラスメニーナスとか大きな絵は絶対海外に出ませんしね。

到着翌日の朝一の予約を取り、張り切って美術館に行くと、ちょっとした行列が…なんとX線装置で荷物検査後、液体等はロッカーに収納。

スペインはけっこうセキュリティ厳しいのです。列車も、小さい駅でも必ず荷物検査がありました。

あと、オーバーツーリズム対策も徹底してます。狭い場所では滞留対策が取られ、時間制予約、ガイドツアーのみ、撮影禁止など…

さてさて、入場いたしましたら、とにかくベラスケスコーナーへ。何しろほとんどマドリード宮廷にいた方なので、作品はたくさんあります。

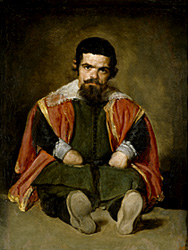

「ラスメニーナス」や「アラクネの寓話」などの大きな絵も素晴らしかったですが、しろが一番見たかったのは道化さんたちのシリーズ。

数年前西洋美術館でお目にかかった「バリェーカスの少年」…はるばるやってきて、またお目にかかれて良かった…ちょっと感激。

「道化エルプリモ」や「本を持つ道化」も良かったです。「道化カラバシーリャス」が展示されてなかったのが残念…

差別されていたであろう人を、どうやってこんな風に尊厳を持って描けたのか…それも17世紀スペイン宮廷で…ベラスケスすごいなあ。

ベラスケスをたくさん見て思ったのですが、数年前のプラド展、しろ好みの絵を選んだように出展してくださってたんですね。

「バリェーカスの少年」、「モンタニェースの肖像」、ご家族肖像画の「東方三博士の礼拝」…

道化シリーズ、肖像画、宗教画の分野で一番しろ好みの絵です…ありがとうございます、プラドさん。そしてまた見られて良かった。

初めて見る絵では、お師匠パチェーコの肖像画と、それと並んだ自画像といわれる男性像、「ブレダの開城」も良かった。

ベラスケス以外にも名画はたくさん。19世紀にスペイン中世を描いた歴史画はなかなか面白かったです。

あと、やっぱりかつての支配地であるフランドル絵画は充実してます。ボスやブリューゲルのほかにも、メムリンクやダヴィトなども。

ボスの「快楽の園」は大人気で絵の前は常に大混雑。それに紛れてこっそり撮影する人と、止める係員の攻防が見ていて面白かった(笑

確かに、見れば見るほどディテールが面白くて、気になる部分を撮影したくなる気持ちはよくわかります。(プラドは撮影禁止)

部分拡大の絵葉書ないかと思ったんですが、あらゆる部分を拡大撮影した巨大な画集しかなくて諦めました。プラドさん、よろしく~~

私が気になったのは鳥。快楽の園にはたくさん鳥がいますが、全部真横、そして一羽も飛んでません。飛んでるのは怪物で鳥ではないです。

鳥自体は種類を特定できる細密さなのに、飛んでないのは、技術的に飛翔状態を観察できなかったのか、鳥の飛翔に関心なかったのか…

大変気になるんですけど、美術史家かどなたか考察されてないのか…ご教授いただけましたら幸いです。

あと、プラドは工芸品もたくさん展示してるんですよ。ガラスやロッククリスタルの美しい器もたくさんあります。時間があればぜひ…

プラドは撮影禁止ですが、展示作品はほとんどサイトから画像をダウンロードできます。

これの絵葉書が欲しいのにない、と言ったら、現場で係の人がダウンロード方法を教えてくれました。親切!!!

実際、自撮りをするのでなければ、反射や角度に気を付けながら撮影するより、ダウンロード画像の方がずっときれいですよね。

ベラスケスなどは、ウィキペディアで高精細画像が入手できますし。

実際プラドの係員さんたちは大変親切で、物知りです。どの絵がどこにあるかよくご存じで、親切に案内してくださいます。

絵の解説の一部がサイトに載ってなくて、交渉の末、そこだけ撮影させていただくこともできました。すばらしい!!!

見たい絵がなかったのですが、「それは中国に貸し出し中です」と説明いただければ、納得できますよ。絵を借りるのはお互い様ですし。

(ちなみに見られなかったのは、ダヴィンチの手がかなり入ってるという説が最近有力な別バージョンの「モナリザ」…見たかった…)

プラドの職員様の親切対応に、おフランスの某有名美術館でのトラウマが癒されました。本当にありがとうございました。

ベラスケス ラスメニーナス1656 バリェーカスの少年1635-45 道化エルプリモ1644 サラ ユダヤ人のスペインからの追放1889(部分) ボス 快楽の園(部分)

次はティッセン=ボルネミッサ美術館。個人コレクションがもとになって、中世から近代までの西洋絵画がそろってます。

しろが主に鑑賞したのは古典絵画。こちらは撮影可ですが、画像ダウンロードも可で、そちらの画像を使わせていただいてます。

北方絵画では、ヤンファンエイクの受胎告知が白眉でしょう。これ、画像では彫刻にしか見えないと思いますが、だまし絵の細密画なんです。

下の方に額を描き足して、足が飛び出してるようにしてあります。彫刻では宙に浮かせられない精霊のハトも、さらに面白いです。

メレスキルヒャーというドイツの画家は初めてですが、4人の福音書記者の絵が、当時の写本制作の様子がわかって興味深いです。

ルカは画家の守護聖人なので絵を描いてますが、他の3人はペンで書いてたり、ペン先を削ったり、道具や書写台の様子も面白いです。

もう少し新しいところでは、カルパッチョの男性像、カラヴァッジョの聖カタリナ。レンブラントの自画像、ヴァトーの道化師なども。

北方の祭壇彫刻的なものもありましたし、宝飾品の器もいろいろ…プラドほど壮大ではないですが、素敵な美術館でした。

ファンエイク 受胎告知二連祭壇画1433-5 メレスキルヒャー 聖母を描く聖ルカ1478(部分) カラヴァッジョ 聖カタリナ1598-9 レンブラント 自画像1642-3 ボルフ 文書を読む男1675

さて、他に訪れた施設としては…今回あまり教会に入ってないのですが(キンキラの祭壇が、植民地収奪の金、という気がしてしまって…)

宿が、旧市街の古典作家の名のついた通りが多い地区で、セルバンテスの墓のある教会が近くにあると聞き(セルバンテス読んだことないけど)

ちょっと行ってみました。(宿から徒歩3分。)なかなか趣のある外観で、修道院側の入り口の作りも古びてよい感じでした。

ロペ・デ・ベガ邸宅博物館(こちら宿から徒歩2分)。ロペ・デ・ベガは日本ではあまり知られてないですが、スペインでは超有名らしいです。

私もこの作家さん全然知らなくて、単にバロック期の町家を見たいと思っただけなんですが、ガイドツアーの予約を取るのが大変でした。

ツアーを待ってる間も、シティツアーの団体がひっきりなしに家の前を訪れ、予約なしで見られるお庭も、ツアーに漏れた人で大盛況。

そんな人気作家のお家で、作家に全く興味のない私が、ガイドさんのお話を無視して(聞き取れず)写真ばかり撮ってて、ちょっと顰蹙気味。

でも、バロック期の町家なんて、すごく貴重で、私なりに大好きなんです。はるばる日本から予約してきたんですし、なにとぞご容赦を…

次は海軍博物館。海事博物館とも訳されてますが、海軍運営の、世界に冠たるスペイン海軍を称える施設なので、海軍博物館でよいのではと。

大航海時代くらいからの船の模型が無数にあり、当時の地図、沈没船の遺物、船首像、海軍の制服、大砲、魚雷、などなどが展示されてます。

でも、あまり資料が整理されてない上、英語表記が少なく、おまけに植民地政策についての捉え返しがあまりないような…

海軍や歴史ファンのスペインの方には良いと思いますが、同様の施設なら、セヴィリアの海軍博物館の方が観光にはお勧めです。

(荷物持ち込みの対応で、入口と展示室の職員の指示が矛盾してて、ちょっともめたのも印象悪いのです。軍人さんとは肌が合わない…)

セルバンテスの墓のある教会 ロペ・デ・ベガ邸宅博物館 入口階段と庭への通路 書斎 台所 庭の井戸とオレンジの木 海軍博物館 スペイン人を迎えるアメリカ先住民(部分)

マドリードは公園が立派でほんとにびっくりでした。大通りの街園も大きな街路樹とその下の立派なベンチが素敵でしたが

プラド美術館裏のエル・レティーロ公園は本当に広大で、大小の池、芝生、森のような散歩道、整形庭園、バラ園、何でもあって全部無料!

朝お散歩してると、マドリードのわんこがたくさんお散歩してますし、もちろん野鳥もたくさんさえずってます。

花壇はあまりないのですが、樹木の花がたくさん咲いてます。マロニエやサンザシなど満開でした。

バラ園は、私が行ったときはちょっと早かったですが、数日後ならいろんなバラが満開だったと思います。

一番大きな池では、カヌーの練習してる人がいましたよ。ちょっとびっくり。東京でやったら絶対怒られますね。

2日間、朝1-2時間お散歩しましたが、半分以下しか回れず…。広い上、手入れも行き届いてます。庭師さんがあちこちで仕事されてました。

こんな公園があるなんて、それだけでマドリード市民は幸せな気がします。わんこや野鳥も…

有料の植物園もあるというので、行ってみました。花壇にたくさんお花が植えられていましたが…

公園の方が大きな木が多いため、日陰が多いのです。日差しにさらされて、お花がちょっとしおれ気味…人間も暑い…

方形の花壇に分類学的に分けて植物を植える、西欧の古典的な植物園ですが、ヨーロッパの植物群、南欧の温暖化に負けてる感じ…(涙

でも大きなチューリップの花壇があって、ちょっと終わり気味でしたが、今年は昭和記念公園であまり見られなかったので、良かったです。

ロックガーデンとか池とかもありますし、バラ園や藤棚、アイリスもきれいでした。…でも、南欧ではこの手の植物園、この先厳しそう…

エル・レティーロ公園入口 涼しげな水辺 サンザシの花と実 ピンクのマロニエ 公園のバラ園の早咲きのバラ 植物園のチューリップ ロックガーデンは涼しい…

マドリードは、文化施設と公園が充実した、とても快適な先進国の首都でした。観光客も地元の方も豊かで幸福そうに見えました。

ただ4月にして刺すような日差し…湿度がないので木陰は涼しいのですが…ほんとに温暖化だけは心配です…

さて、お次はマドリードから日帰りした、文化融合の古都、トレドです。

前の雑記帳