★ 1/29 今月のお出かけその2 ★

都心で人と会う予定ができまして、じゃあついでに展覧会にも行こうかな…と思ったのですが

手違いで、時間が余ってしまい、結果的に展覧会のハシゴをすることに…

見たのは文化学園服飾博物館の魔除け-見えない敵を服でブロック!と

インターメディアテクの特別展示「魚学コトハジメ」、東京国立近代美術館の所蔵品展。

服飾博物館にはずらりと並んだ民族衣装の他、魔除けの銀細工がたくさん出ていて、繊細な細工に目が釘付け。

音も魔除けにされてたそうで、銀細工には歩くと音が鳴るものも多く、ロビーの映像資料でその音も聞くことができます。

ミラーワークも魔除けだそうですが、昔は雲母片を縫い込んでとか。反射光を使う魔除けには、真珠貝のボタンやスパングルも。

東アジアではあまり見かけないけど、衣服の隙間から魔が侵入しないよう、袖口や襟などに魔除けを付けた民族衣装が多数。

あれは丈夫にするためだけじゃなかったんですね。一方日本では、魔除けの目との掛詞で、背中に飾りの縫い目を入れてたとか…

日本といえば、お守りの元祖、江戸時代の懸守はかなり大きめでした。あれは持ち歩くのは大変では…魔除けも文化それぞれですね。

魔除けとは関係なく、一番素敵だったのは、パレスチナの花嫁衣裳。今見かけるパレスチナ刺繍はクロスステッチが多いですが

いろんな技法を組み合わせた華やかなもので、糸杉や蔓薔薇のデザインも素敵。探したのですが、画像が見つからず、残念…!

…調べたところ、イスラエル占領以降は、伝統工芸もすたれているそうです…工芸なんて平和で生活に余裕があればこそですよね。

どうかパレスチナの方々が早く占領や争いから解放されますように…!

インターメディアテクの魚学は、昔東大で使用されていた掛図(講義で掲示する掛け軸型の図版)がたくさん展示されていました。

主に吉川繁蔵という博物画家の作品ですが、完成作より、魚をたくさんの輪切りにした断面の絵などのスケッチが面白かったです。

インターメディアテクは撮影禁止と思ってたんですが、今回Twitterにたくさん画像が上がってて、関係者らしき方がリツイートされてて…

写真撮っても良くなったのでしょうか…??だったら、撮りたいものがいろいろあるんですが~~(今度確認しよっと)

というわけで、今回の画像はネットで盗んだものです。(ついでに服飾博物館のも。)

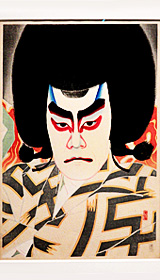

近美の所蔵展では、新版画の役者絵がたくさん出ていて、最近新版画好きなしろには嬉しかったです。

女性画家が描いた女性の肖像画シリーズや、戦時中の絵画の特集も興味深かったです。

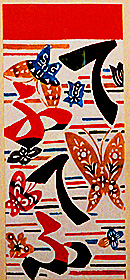

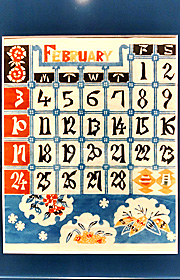

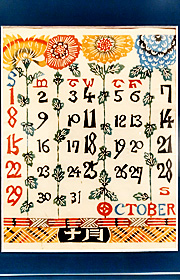

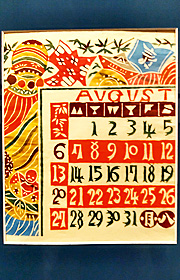

でもしろ的に一番良かったのは、芹沢銈介の特集。布作品はもちろん、挿画、本の装丁、うちわや屏風や、肉筆画やスケッチまで…

そしてカレンダーのシリーズが10年分ずらっと。…おおおお、近美なので、これが全部写真撮り放題…!!

実は近美に来る予定ではなくて、デジカメやスマホのバッテリーの持ち合わせもなく、時間もあまりなく、それでも必死で全部撮りました。

型染大好きなのですが、芹沢銈介、センスいいなあ。カレンダーは他の年のもあるのかなあ。カレンダーだけの写真集出てないかなあ…。

近美の収蔵品展は、途中で展示替えがあって、お花見の絵が出るそうです。時間があったら、また来ようかな。

腕輪 アフガニスタン1970-80 音を出す子守帯 ペルー19C後期-20C初期(部分) 子供の着物の背守(飾り縫い目) 日本明治 吉川繁蔵スケッチ(部分) 甲斐仁代 自画像 名取春仙 二世市川左団次鳴神上人

芹沢啓介装丁図案集より カレンダー 1962年3月 1963年2月 1967年10月 1968年6月 1972年8月

思いがけない予定変更でしたが、好みの作品がいろいろみられて、ラッキーでした。やっぱり東京って、遊ぶところ多くて、良いですね。

★ 1/20 今月のお出かけ ★

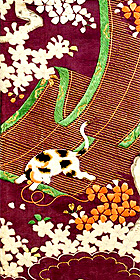

今年初めてのお出かけは根津美術館の縫と織 華麗なる日本染織の世界と

國學院大學博物館の企画展「マラッカを越えて極東アジアへ-ポルトガル地図学の16世紀」に行ってきました。

根津美術館では、貴重な古代の布製品や、近世の能装束、江戸の小袖や振袖などが展示され、刺しゅうや織物の技法の解説も。

正倉院御物と見紛うような、すばらしい保存状態の奈良時代の刺繍に釘付け。こんなの私立の博物館がお持ちなんですねえ…

能装束も華やかなものがたくさん展示されてました。花模様の刺繍が美しかったです。写真撮りたかった…

根津美術館は2回目ですが、広いお庭があるのに前回気付かなかった…高低差を利用したお庭に、茶室や池がいくつも。

中国や朝鮮の石像がたくさん置かれてます。石塔や石人や羊の像など造形が面白いですが、由来のわからないものも多いそうで、残念。

さて、次の國學院大學博物館は徒歩圏内。渋谷の辺りは、大学とか博物館とかけっこう多いんですね。

大航海時代から「新大陸」やアフリカ、アジアに進出し、交易と植民地獲得を行ってきたポルトガル王家所蔵の、14-17世紀の地図類の

写本のレプリカの展示です。マラッカを越えて、日本との交流もあったポルトガルの地図には、日本や琉球も登場します。

古地図って昔の人の世界観を表彰してて、大変興味深いのですが、世界観が違うだけに、解説がないとなかなか理解が難しいです。

ポルトガル目線の地図なので、地中海周辺の地形はおおむね正確ですが、北ヨーロッパとかかなり不思議な形になってたりします。

地中海でもギリシャなど、細かい湾や岬が強調されて形がおかしいので、北欧では知られていた航路だけを強調して描いているのかも。

個人的には、中世には詳しく描かれてた聖地の描写がだんだん希薄になり、アメリカやアフリカの海岸線が詳しくなるのが興味深いです。

ポルトガルはイエズス会の中心地の一つだし、無理な聖地奪還より、植民地獲得やそこでの布教の方に興味が移るのもわかりますね。

ただ、高精細レプリカとありましたが、原本が経年劣化しているせいか、展示されていたのがレプリカのコピーなのか

図像がぼやけてて、双眼鏡で一生懸命のぞいても、地名のアルファベットが識別できず…地名も今とは違ってるようですしねえ…

図録も買いましたが、画像が縮小されてるので、やはり読めず、ネットで解像度の高い画像を探しましたが、それも難しく…

こういう地図を詳しい方に解説していただきながら鑑賞したら、すごくおもしろいだろうなあ…と思いながら帰ってまいりました。

コロナ後の混乱と円安で、私の好みのヨーロッパ古典絵画は、しばらくは国内で拝むのは難しそうですが

東京には大学や企業の博物館もたくさんあるし、工芸品や歴史の小さな展示を細かく巡ろうと思います。

今年も面白い展覧会にたくさん出会えますように。

上代裂 緑地草花文刺繍8C(部分) 神護寺経 経帙12C(部分) 単衣 紫絽地御簾に猫草花模様19C(部分) カタラン・アトラス1375(部分) フラ・マウロ世界図1459(部分) カンティーノ図1502(部分)

この後、また都立多摩図書館に寄って、前回よく見られなかった、シーボルトが長崎で描かせた植物画の原寸大豪華本を見てきました。

しかし…時間を読み違えたというか、閉館ギリギリまで地図を眺めていたのと、國學院から多摩図書館まで思ったより時間がかかり

図書館の閉館まで1時間くらいしかなく、また充分鑑賞できませんでした。(井の頭線渋谷駅が結構遠かった…)

東京に越してきて随分たつのに、いまだにおのぼりなしろです。東京の地理、難しい…。都立多摩図書館はまたチャレンジいたします。

(展覧会の画像は、ネットで盗んだものです。)

前の雑記帳